Fin 69, et alors qu’il cherche à caser chez divers éditeurs L’affaire N’Gustro, Jean-Patrick Manchette se voit proposer par Georges Lesser, du groupe Presses de la Cité / Solar, l’écriture d’un « porno de luxe » dans le cadre d’une « collection pornographique snob qui se lance. »

« Porno de luxe, ou plutôt de faux luxe, » note-t-il dans son Journal, « une sorte de Delly revu par l’invasion actuelle de représentation sexuelle parmi les produits de consommation. » Avant de détailler : « Les deux seules façons de rendre un tel travail supportable serait, 1° le traiter en hyper sophistiqué, style sadien, allusions littéraires, etc. 2° faire une moderne Philosophie dans le boudoir. Il serait aventuriste de commencer par le 2°. »

Ainsi en sera-t-il. Les chasses d’Aphrodite auront le hors-piste prudent. Dans cette affaire de safari sentimental et sanglant, tout est de prime abord calculé pour coller au petit 1 du plan Manchette.

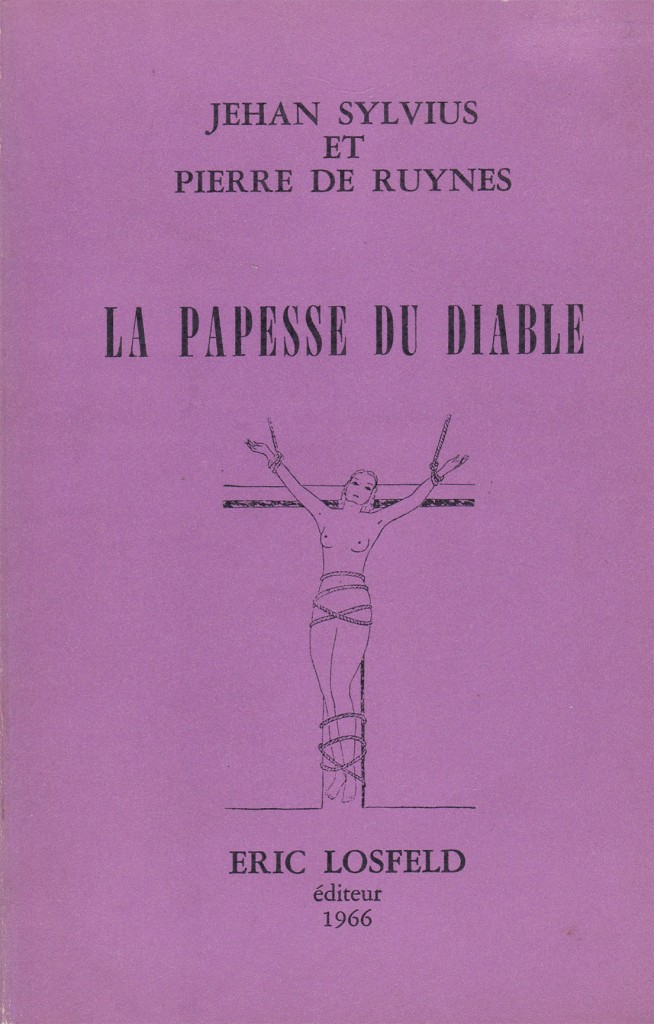

Dolmancé et Madame de Saint-Ange n’auront pas voix au chapitre ; l’influence première sera plutôt à chercher du côté de chez Pauline Réage, comme il était de coutume à l’époque lorsqu’un auteur officiait dans le pornographique luxueux. André Pieyre de Mandiargues s’en lamentait alors fort justement : « La plupart des romans érotiques qui paraissent aujourd’hui, avec une abondance que je trouve aussi fastidieuse qu’inquiétante, sont des imitations ou de vulgaires plagiat de l’Histoire d’O. »

Heureusement, Les chasses d’Aphrodite dépassent rapidement ce cadre imposé par la mode. Le jeu de soumission entre un bourgeois sadien et sa virginale orpheline se transforme en jeu de massacre et, sans pour autant disparaître, la pornographie cède le pas au roman d’aventure sanglant à option politique.

Chassez le naturel, il revient au galop.

Et si Manchette ne néglige pas l’emploi d’une certaine rhétorique marxiste (« J’aime philosopher. Mais la philosophie est la pensée des propriétaires » fait-il dire à ce bourgeois cérébral qui s’imagine grand seigneur révolté), il n’oublie pas non plus sa passion pour le hard-bop et réussi à combiner ses deux marottes en une longue scène fragmentée se déroulant dans une discothèque jazz et dégénérant en une émeute raciale inspirée par celles de Watts en 1965 – événement insurrectionnel que les Situationnistes étudièrent avec beaucoup d’attention.

Ici, Black Panthers et adolescents inorganisés sèment la panique dans les rues, brûlent des bagnoles et tuent des flics tandis qu’une prostituée noire se fait violer par une foule de manifestants et de pilleurs – le tout traité avec un cynisme rappelant le ton de l’Affaire N’Gustro.

« L’attroupement se défait. Les voyous et les passants s’enfuient de toute la vitesse de leurs jambes. Seule reste, étendue, écartelée, la prostituée noire. Son ventre, ses seins, sa bouche sont barbouillés de sueur, de sang et de sperme. Elle remue vaguement. De la fenêtre du premier étage, [on] l’entend distinctement gémir.

– Ah, fait la noire, mon peuple m’a défoncée ! »

Comme pour ses précédents travaux alimentaires (la série d’aventures pour ados, Les têtes brûlées), Manchette turbine de conserve avec le scénariste Michel Lévine. Difficile, dans cette partie d’écriture à quatre mains, de savoir qui fit quoi. À priori, Manchette écrivait un premier jet et Lévine rallongeait la sauce.

Ainsi, et à l’opposé du style comportementaliste qui fit le sel de ses romans noirs, tout est expliqué, sur-exposé, psychanalysé.

Motivations, blessures, fantasmes, failles, tout répond à des concepts plaqués sur la gueule des protagonistes comme des bulles de photo-romans. Sexe et virilité, violence et frustration, intellect et manipulation, animalité et sauvagerie, liberté et révolution.

Dialectiquement, la démonstration est plutôt faiblarde mais fonctionne de par les lois frustes du genre populaire. Inutile de finasser. La littérature binaire table toujours sur le spectaculaire de sa force de frappe.

Manchette avait parfaitement assimilé ce principe.

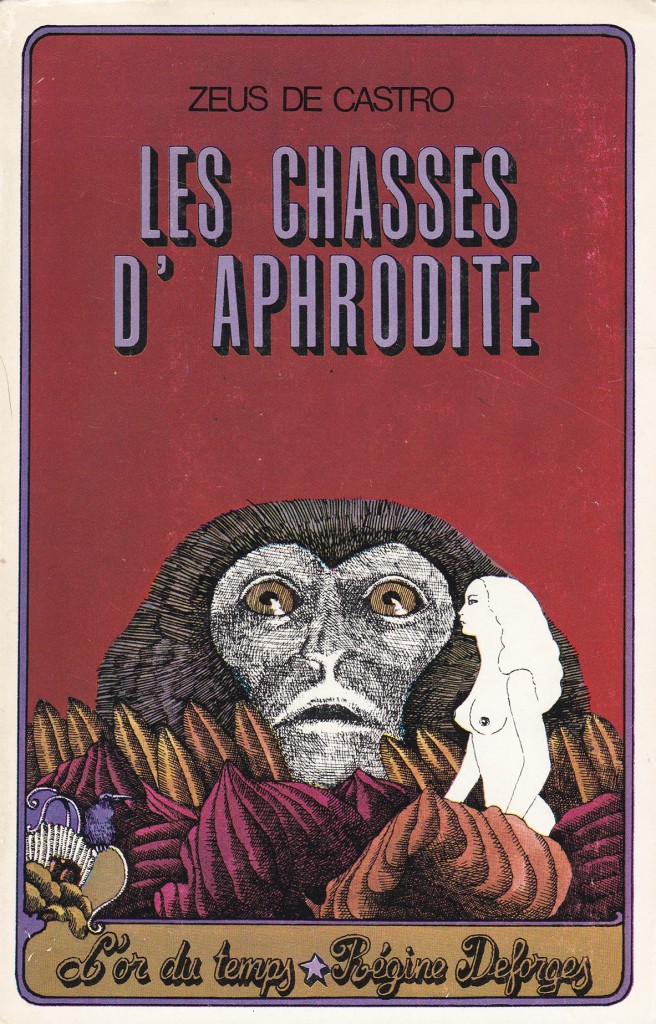

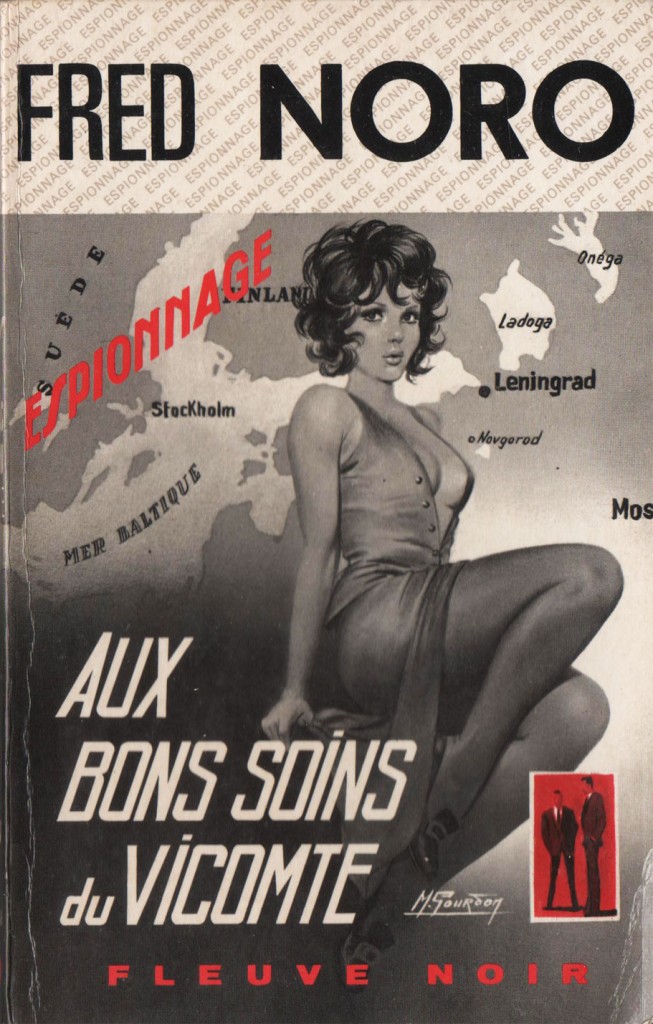

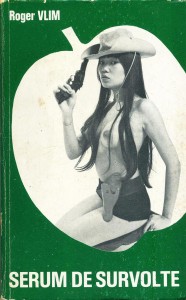

La collection porno snob ne vit pas le jour. Régine Deforges racheta le bouquin à Manchette et Les Chasses d’Aphrodite parurent dans sa collection L’Or du Temps qui, en dépit de sa référence à la fameuse phrase d’André Breton – je cherche l’or du temps – misait moins sur les perspectives d’un surréalisme débridé que sur une captation toute pécuniaire de l’air du temps : sexe et violence.

En cela, ces Chasses remplissent parfaitement le contrat et se payent même le luxe d’avoir un longueur d’avance sur une bonne part des productions licencieuses de l’époque.

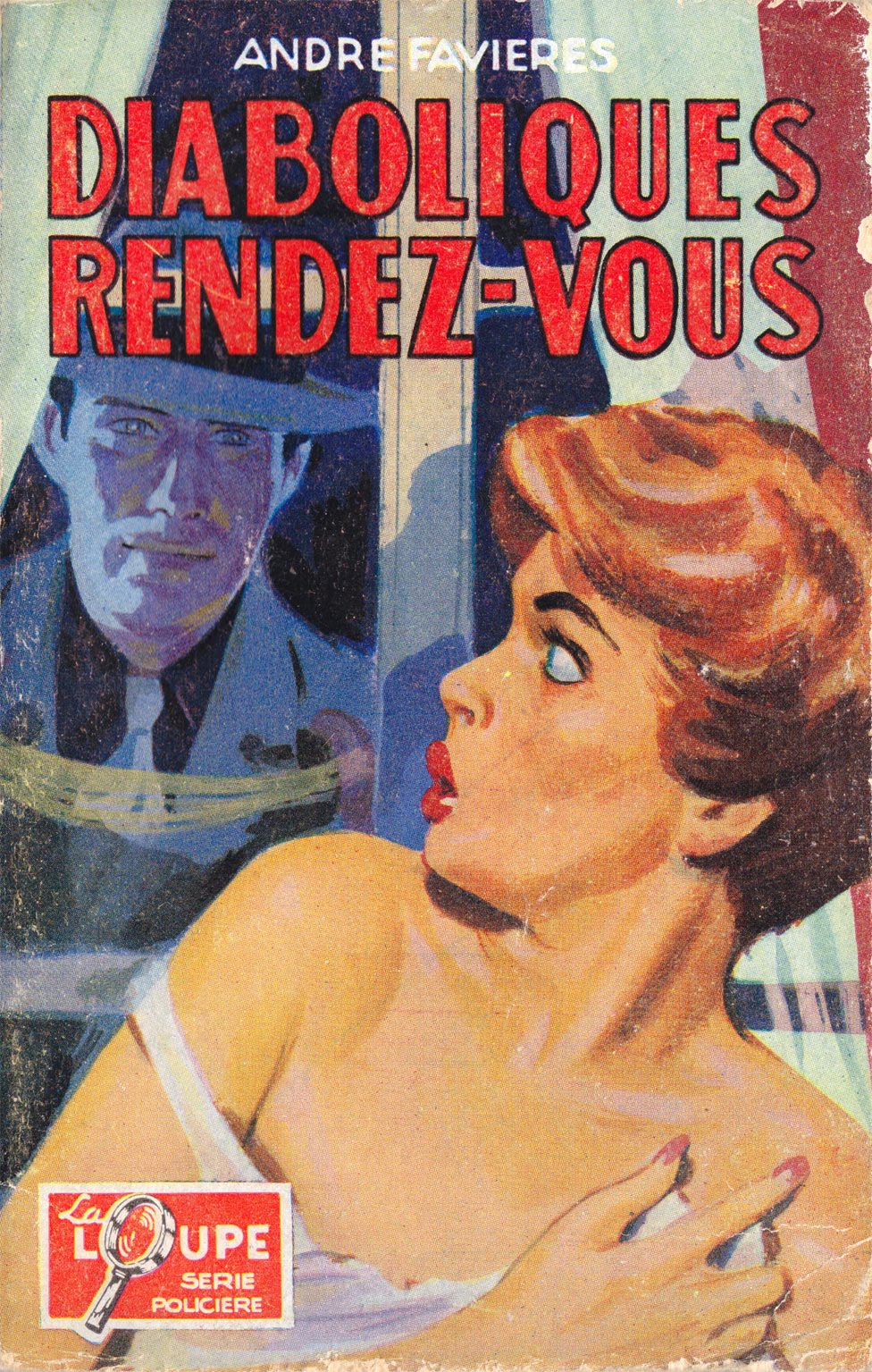

Avec son mélange de porno et de polar, son rythme frénétique et son intrigue au couperet sardonique, le roman rappelle plus certains récits noir des collections de poche érotique à venir (Eroscope et Brigandine en tête) que les molles érections des grand-formats crapoteux qui se vendaient alors par correspondance et se recevaient sous pli discret.

Même dans le registre de l’alimentaire pur, Manchette savait toucher juste.

Les Chasses d’Aphrodite, Zeus de Castro

Régine Deforge / L’Or du Temps, 1970.