« Comment passer sans transition du poème en prose au bazooka ? » se demandait André Hardellet dans Le parc des archers.

Mais la transition est-elle nécessaire ? Poème et Bazooka ne sont-ils pas les deux faces d’un même concept ? Souvenons-nous de l’anachorète de Sils-Maria, Frédéric N., qui déclarait dans Ecce Homo : « Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. »

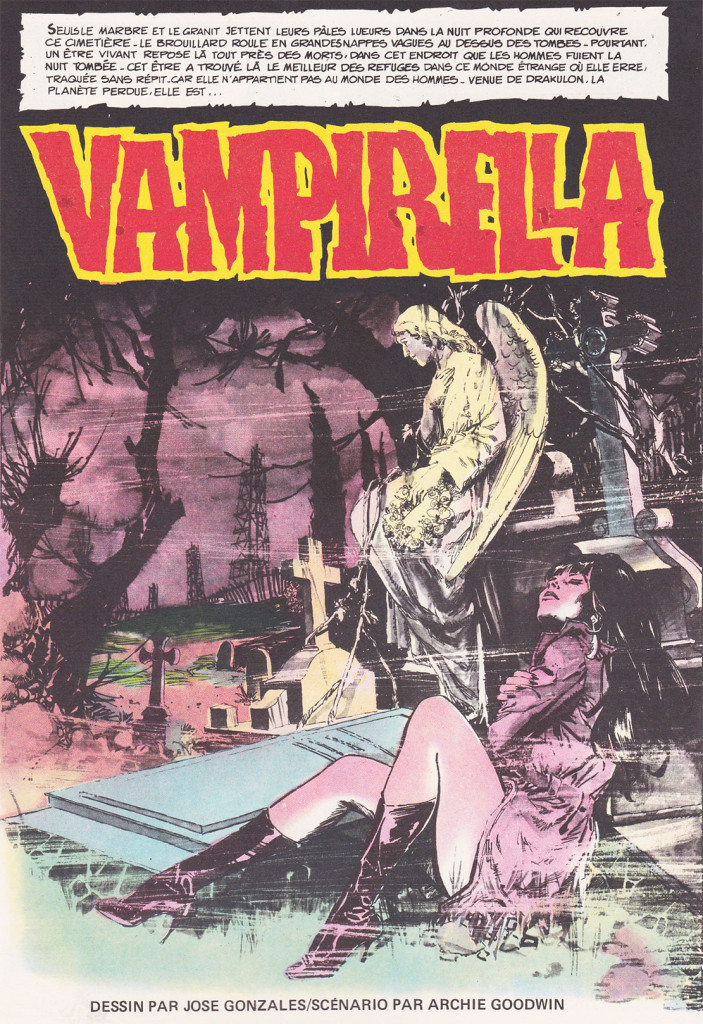

Et Vampirella, dans tout ça ?

Vampirella, c’est de la bombe.

Ou plutôt : c’était.

Car si la production de nouvelles aventures se poursuit encore aux U.S.A., avec des innovations souvent discutables, il convient d’évoquer Vampirella au passé. L’age d’or de la fille de Drakulon est figé dans le marbre de ces années soixante-dix doucement psychédéliques, gentiment horrifiques, qui voyaient contre et pop cultures résonner tous azimuts et Barbarella se découvrir des petites sœurs peu farouches aux quatre coins du globe.

Jamais avares en produits de substitution, les états-unis lui déléguèrent ainsi une lointaine cousine, comme en témoigne l’aphérèse « ‘rella » de son nom.

Ses créateurs, l’éditeur James Warren et le scénariste Forest J. Ackerman, en eurent l’idée après avoir vu le film de Roger Vadim, définitivement marqués par une Jane Fonda aux costumes signés Paco Rabanne, dont cette robe expérimentale mêlant cotte de mailles, pièces en plastiques et rectangles d’aluminium.

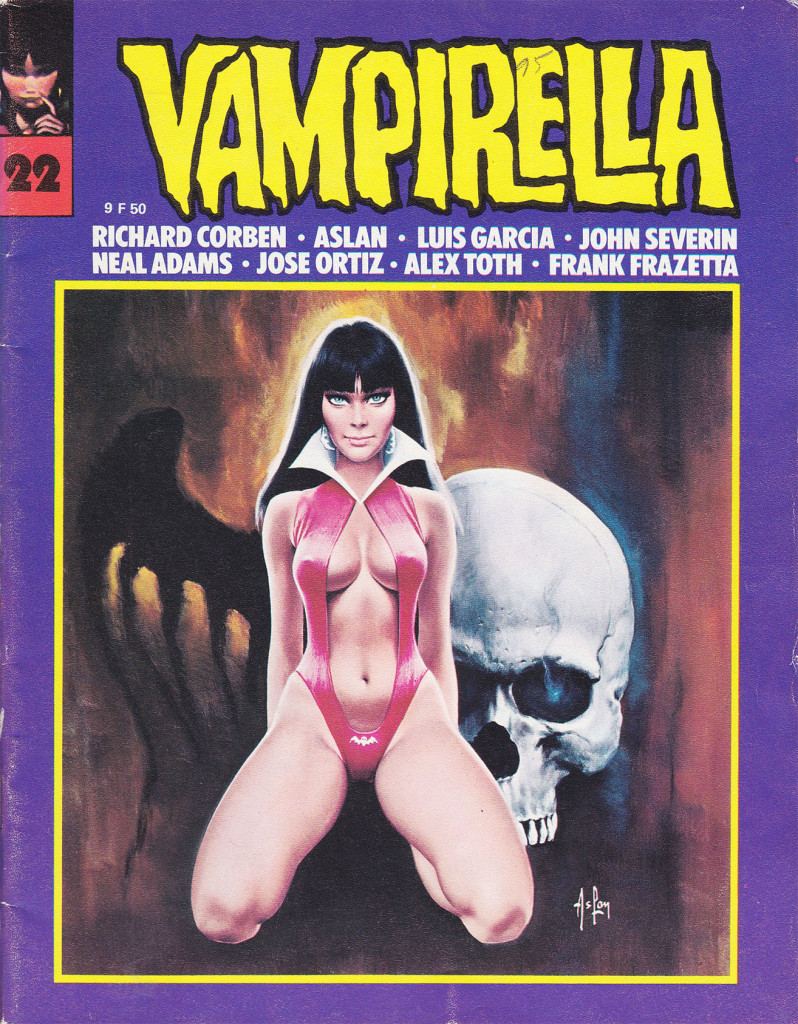

Moins étoffé, le costume de Vampirella a lui-aussi sa petite histoire. Imaginé et dicté au téléphone par l’auteur de bédé undergrounde et féministe Trina Robbins au peintre heavy-metalesque Frank Frazetta.

Le mariage de nitro et glycérine.

Mais la filiation avec l’héroïne de Jean-Claude Forest s’arrête là.

Barbarella explorait la galaxie, Vampirella fit le trajet à rebours. Venue de l’espace, elle échoue sur la terre, bien décidée à y combattre sa nature de vampire – elle a juré de ne jamais boire de sang humain – et le dieu du chaos, dont les attaques menacent la réalité. Tout cela peut sembler un brin guindé mais les scénarios d’Archie Goodwin demeurent légers, évitent tout second degré, et le charme opère.

Le désespéré aime les images naïves, n’est-ce pas ?

D’autant que les images sont l’œuvre du dessinateur espagnol José Gonzalez. Un trait précis, maniéré, des flamboyances baroques et un goût pour les planches fracturées. Ce qu’il y perd en efficacité narrative, il le rattrappe en fulgurances graphiques. Certaines cases sont à tomber raide. On se croirait chez Jess Franco, avec ses excès de zoom, ses faux-raccords, ses plans effectués dans l’urgence mais qui n’arrivent pas à démentir la beauté de l’ensemble. Si elle n’était pas morte prématurément, on aurait d’ailleurs très bien pu imaginer Soledad Miranda, l’actrice fétiche du réalisateur de Vampiros Lesbos, interpréter Vampirella au cinéma.

L’éditeur américain, grand gamin yankee bercé aux bombes anatomiques, rêvait plutôt à Raquel Welch ; puis fini par demander à Barbara Leigh quelques séances de pose pour ses couvertures.

Ça n’alla pas plus loin.

Tant pis.

En France, Vampirella fut traduite et diffusée en kiosque par Publicness de 71 à 76, puis brièvement par les éditions du Triton.

Dans l’ours, en page trois, on retrouve des anciens de Midi-Minuit Fantastique (Michel Caen) et des futurs de la Brigandine (Jacques Boivin, Jean-Pierre Bouyxou) ou des Humano (Dionnet) mais aussi un fasciste égaré (Serge de Beketch) et son âme damnée, Jean-Marc Loro, dont il faudra un jour redécouvrir les histoires de Sweet Délice qu’il donnait à la même période chez Pilote.

Dans le courrier, les lecteurs marquent leur enthousiasme (« chère Vampi (…) le graphisme de tes bandes atteint maintenant à une finesse et une unité remarquable, une telle richesse artistique et plastique ne se trouve nulle part chez tous tes sanglants concurrents. ») mais demandent surtout des reproductions de photos de films d’horreur. L’étrange créature du lac noir jouit d’une cote peu commune. Tout comme le Dracula de la Hammer.

La rubrique attribuée à nos cinéphages du bis s’intitule L’écran des maniaques et se retrouve dans les autres magazines que Publicness importe de chez Warren, Eerie et Creepy.

Dans le numéro 17 de ce dernier (février 1973), Christophe Gans, 13 ans, résidant à Antibes, se voit gratifier d’une photographie pleine page du Voyeur de Michael Powell.

Il y a un début à tout.

Et une fin à ce billet.

Ainsi, au dos de chaque numéro, se trouvait cette réclame sur laquelle une Vampirella hiératique pointait du doigt son lectorat et lui disait : « Même si vos piles de Creepy et Eerie montent jusqu’au plafond de votre crypte, même si vous avez les premiers numéros de tous les Monster-Magazines, votre collection n’est rien s’il vous manque un seul numéro de Vampirella ! Dépêchez-vous de les commander, demain il faudra vous battre pour les obtenir ! »

Les collectionneurs à l’affût, prêts à tout lâcher pour cette proie de papier, n’oseront prétendre le contraire : La fille de Drakulon avait bien raison !

—

—

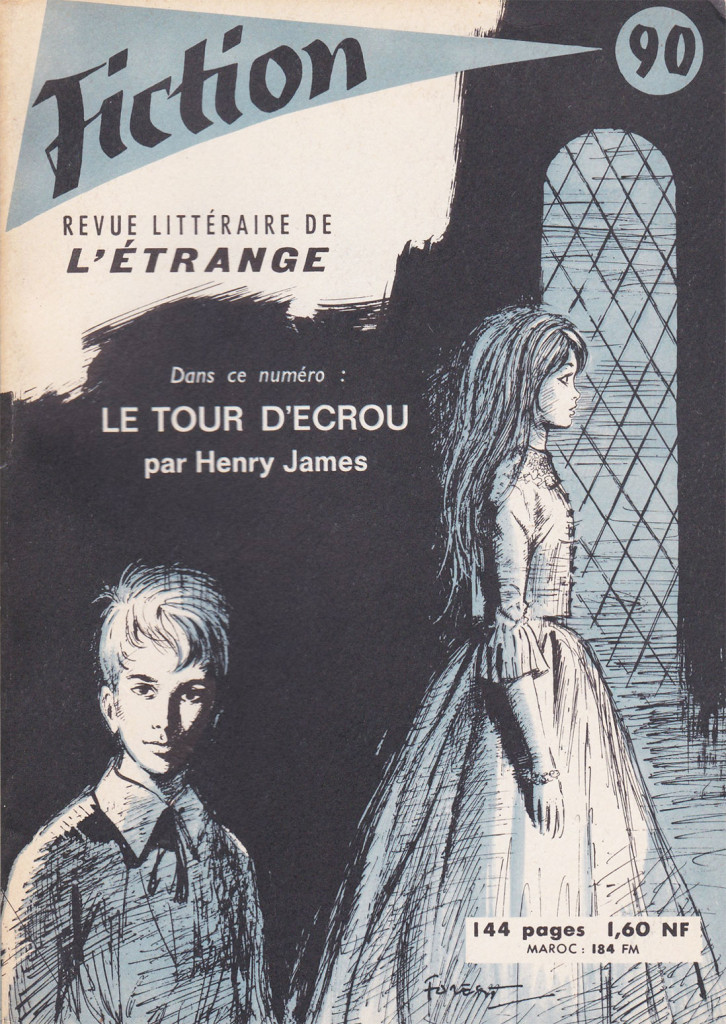

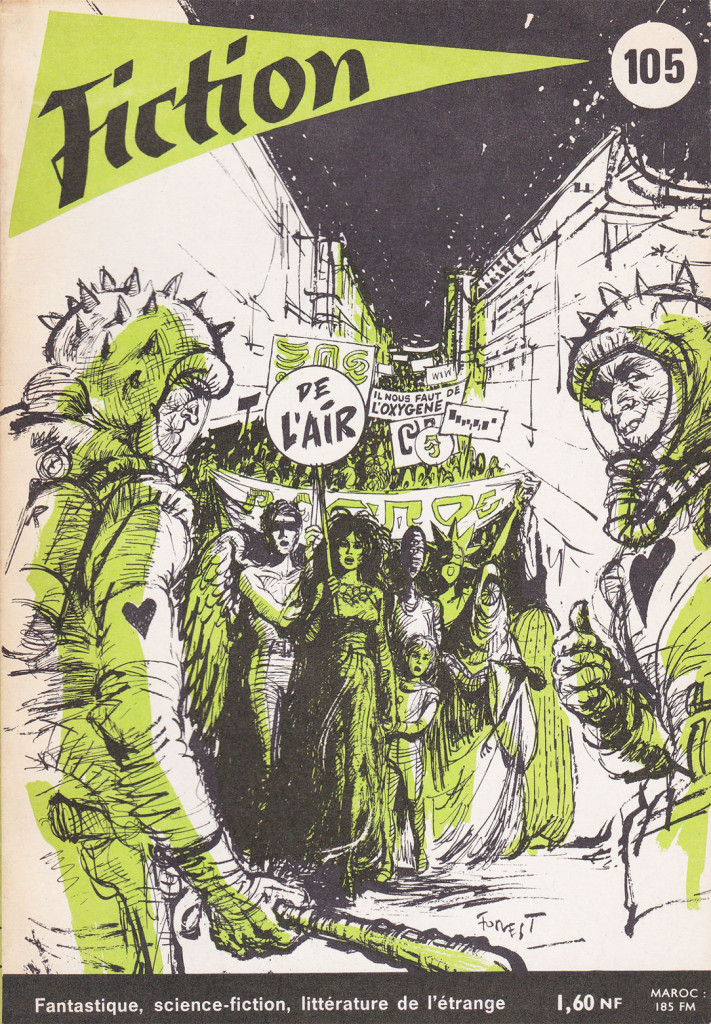

Ci-dessus :

Vampirella / Tout en couleur, éditions du Triton, 1980, couverture de José Gonzalez pour le # 75 (US), 1979.

Vampirella # 19 (US), Warren publishing, septembre 1972, couverture de José Gonzalez.

Vampirella # 11 (FR), Publicness éditions, juillet 1973, couverture de José Gonzalez pour le # 24 (US), 1973.

Vampirella # 22 (FR), Publicness éditions, avril 1976, couverture d’Aslan pour l’Annual 1972.

—