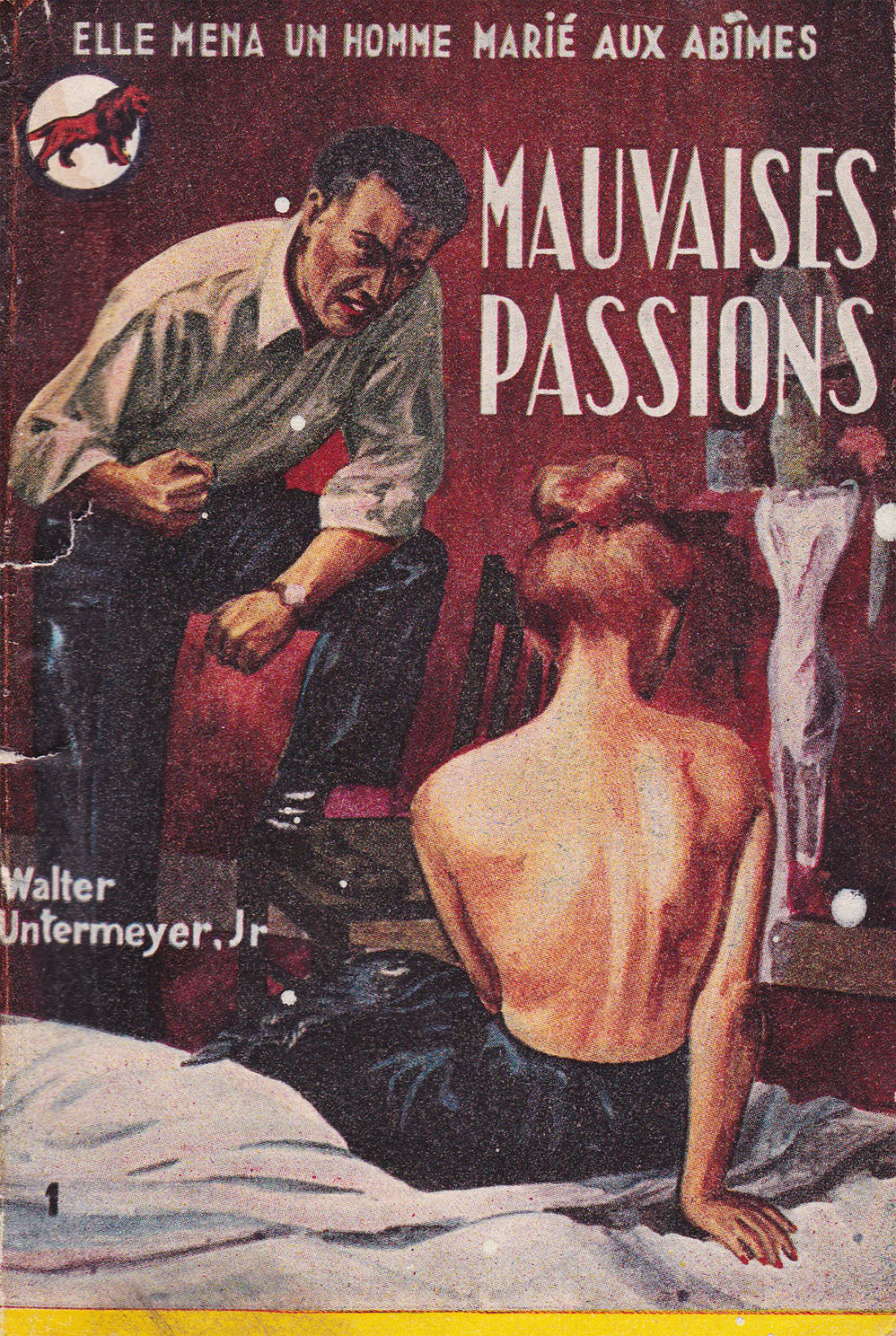

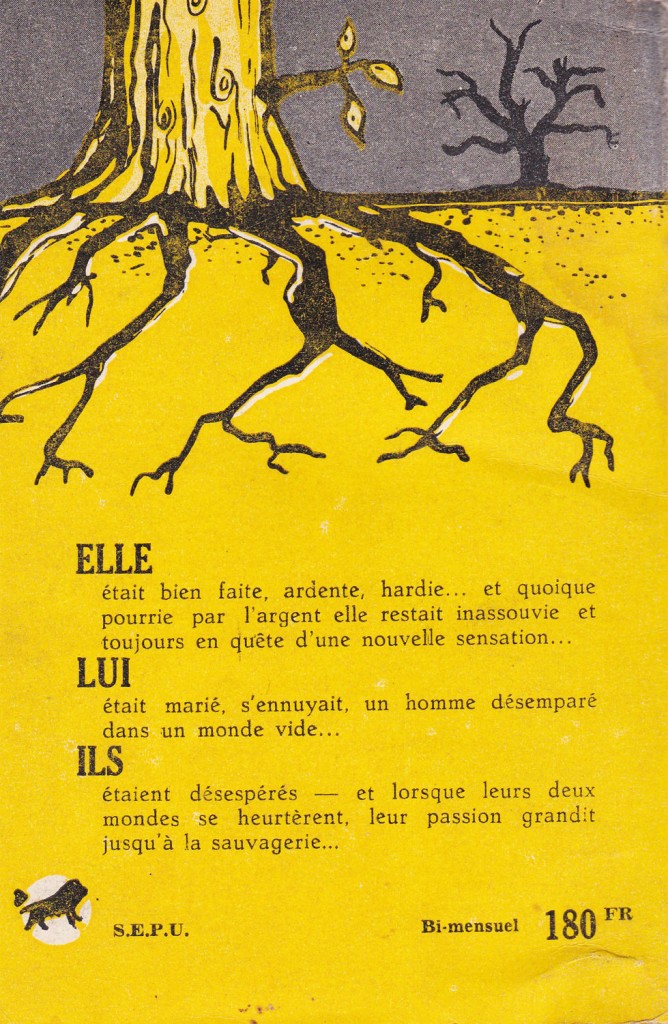

MAUVAISES PASSIONS (EVIL ROOTS), WALTER UNTERMEYER JR. UNIVERSAL PUBLICATION / S.E.P.U., 195?

J’ai traîné mes guêtres pendant cinq bonnes berges à Bruxelles, hantant les puces du jeu de balle, la librairie Pêle-mêle, Nuit de Chine, Les petits riens, tout ces hauts lieux de perditions pour le bibliomane désaxé que je fus (et resterait éternellement) sans jamais tomber sur ce bouquin. Non. Jamais. Il a fallu que, deux piges plus tard, après m’être soigneusement rapatrié en France histoire de me désintoxiquer du bicky burger, de la westmalle triple et des filles en papier glacé, je tombe sur ce bidule au fin fond d’une bouquinerie d’Alès.

Alès, rien que ça, déjà, t’as des frissons. Une ville peuplée de ploucs pathologiquement faibles et d’abrutis consanguins, maçons la semaine et rugbymen le dimanche. Je pense très sincèrement que rien de fondamentalement bon ne peut sortir de ce trou paumé et pourtant, pourtant, on y déniche une bouquinerie, 24 rue de la république, en plein centre ville. Pour exemple, Béziers, qui est un bled à peu près aussi flippant qu’Alès avec son maire psychotique et sa faune de désœuvrées ultra-pauperisés buveurs de maximators tièdes, eh bien Béziers n’a plus de bouquineries depuis belle lurette. Et d’ailleurs, puisque j’en suis arrivé à ce type de considérations, les bouquineries qu’on y trouvait auparavant était approximativement aussi craignos que la ville elle-même, c’est dire l’angoisse.

Bref, tu vas me bonnir que je m’éloigne du sujet et je te rétorquerai que je rempli, nuance. Car ce bouquin, je ne l’ai pas lu. Négatif. J’ai beau être capable d’absorber des quantités assez incroyables de machins franchement peu commodes voire farouchement déglingués, ce bidule là était au dessus de mes capacités lecturales. Suffit d’ailleurs de se farcir le premier paragraphe pour comprendre ma douleur :

« Anne Sickles fit une corne à la page de son livre avant de le poser à côté d’elle. C’était un roman passionnant. Elle venait de finir le chapitre où le jeune tueur vient de séduire la fille sur la banquette arrière de la voiture. C’était vraiment excitant et stimulait son imagination. Elle espérait que Fred rentrerait tôt à la maison et ne serait pas trop fatigué… »

Non, vraiment, ce n’est pas possible. Surtout que Fred rentre tard, complètement vermoulu, le drapeau en berne, popol au placard et que du coup, la nistonne, cette petite partie de jambes en l’air qu’elle se prévoyait avec son jules, elle peut y faire une croix dessus, et toi itou.

Alors, pourquoi est-ce que j’en cause, de cette saloperie ? Trois raisons. D’abord, parce que ce fut imprimé à Bruxelles, probablement dans la seconde moitié des fifties (le livre n’est pas daté) et pour le compte d’une obscure maison d’édition Belge, la Universal Publications.

(Il faudra un jour sérieusement se pencher sur les quelques enseignes crapuleuses de littérature populaire qui fleurirent après-guerre en Belgique.)

Ensuite, parce que ce titre fut piraté à deux reprises par notre filou favori André Guerber – la première fois en 1960, même titre, même nom d’auteur, numéro 8 de la collection Cristal des éditions du Champs de mars, et la seconde fois en 1963, aux éditions Bel-Air, collection Détective Pocket numéro 3, sous le titre de Donne-moi cette femme, signé William Ard et amputé de 5 bons chapitres. Sacré Guerber !

Et enfin, si j’en cause, c’est tout simplement pour sa première et quatrième de couverture qui reprennent à l’exactitude la maquette du paperback US, chose extrêmement rare – voire unique – dans l’édition francophone.

Tout ça pour ça, donc ? Oui, tout ça pour ça. Mais comme disait l’autre : la prose, faut que ça déjectionne. Et ça m’emmerderait de le faire mentir.