En 1967 paraissait un bref essai critique, divisé en 221 thèses, et qui s’ouvrait sur ces lignes, fameuses : « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui n’est pas vécu directement s’est éloigné dans une représentation. »

En 1967 paraissait un bref essai critique, divisé en 221 thèses, et qui s’ouvrait sur ces lignes, fameuses : « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui n’est pas vécu directement s’est éloigné dans une représentation. »

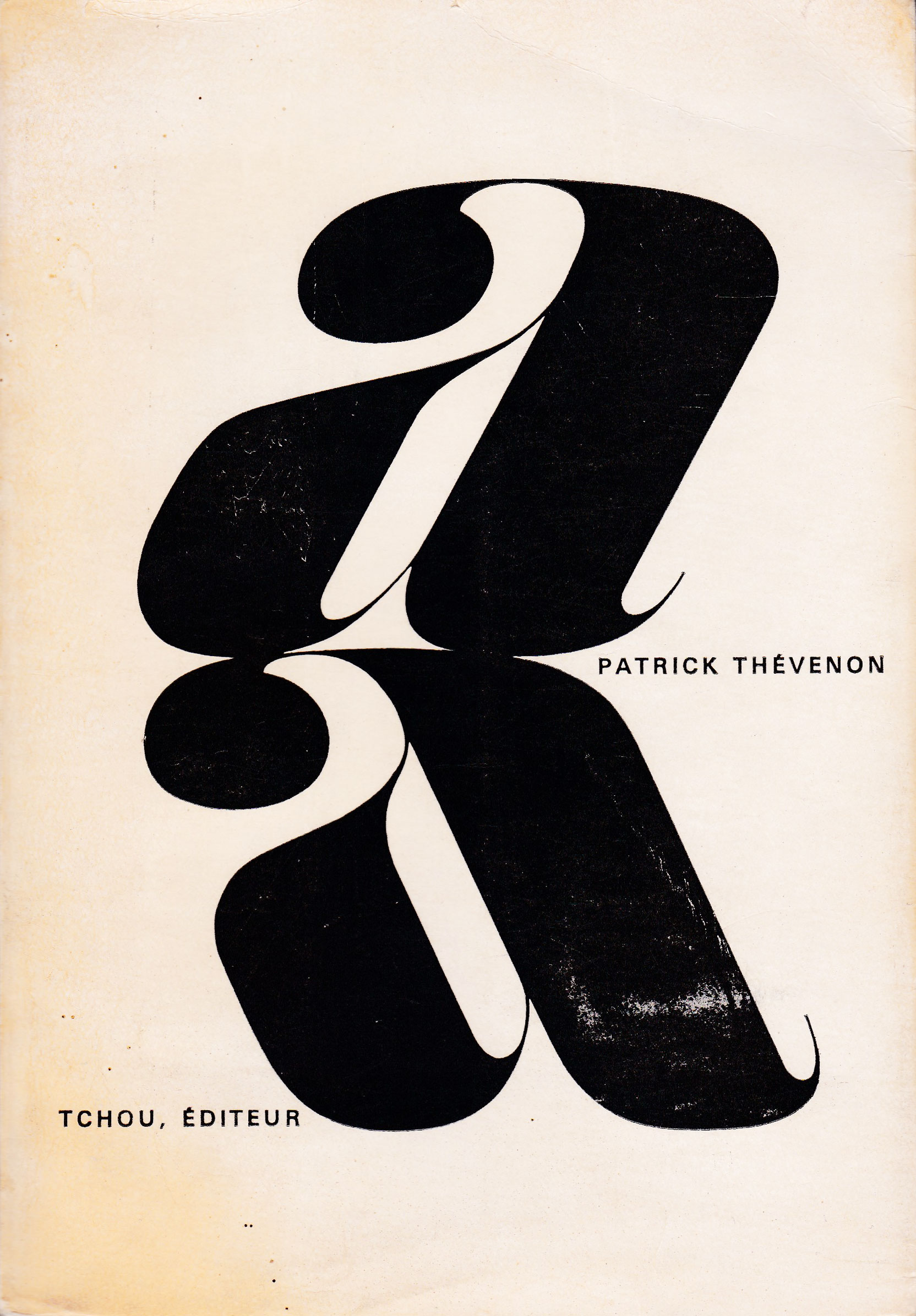

En 1967, et parmi des milliers d’autres marchandises fictionnelles jetables, paraissait aussi le premier roman du journaliste Patrick Thévenon, Ariane Aragon (a.a.), gadget littéraire composé à l’aide de ciseaux de la marque Nogent, de colle Limpidol et de journaux à fort tirages : Cinémonde, France Soir, Marie-Claire, Paris-Match, L’Express, etc.

L’objet était alors vendu comme un roman-collage – l’éditeur allant jusqu’à affirmer en quatrième de couverture : « c’est le premier roman-collage. Personne ne s’avisera jamais de tenter une pareille gageure. »

Harangue bassement commerciale. La même année, Walter Lewino publiait L’Éclat et la blancheur chez Albin Michel, « assemblage de textes empruntés à la publicité, aux périodiques ou encore à certaines œuvres de penseurs sérieux, » et deux ans plus tôt, l’éphémère situationniste Jean-Pierre George donnait aux éditions Fayard, sous une couverture en toile cirée blanche signée Pierre Faucheux, son Illusion tragique illustrée, « succession de séquences faites d’éléments préfabriqués et découpés dans la presse. »

On le voit, le roman-collage, genre qui fit long feu, avait parfaitement digéré l’apophtegme de McLuhan – le médium est le message – tout en donnant tort à ce penseur de la communication lorsqu’il affirmait que « la presse est […] absolument irrécupérable du point de vue du livre ou de la littérature. »

Mais contrairement à ses deux contemporains, qui employèrent le collage afin de donner une image inquiétante du monde de demain, Patrick Thévenon demeurait avec Ariane Aragon sur le seuil frivole du sociologique ; à la fois roman à la Sagan écrit par une machine à calculer électro-combinatoire et réflexion roublarde sur cette grandiose mythologie en papier glacé qu’était alors la star du cinématographe.

Car Ariane Aragon – la double initiale de son héroïne ne saurait tromper – c’est Brigitte Bardot… mais, privilège des assemblages littéraires artificiels, c’est aussi Jean Harlow, Liz Taylor, Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve et quelques autres. Tout simplement : « la comédienne la plus moderne de son temps, » enchaînant tournages et amourettes comme il convenait de piloter à cette époque son automobile : cheveux au vent, pied au plancher. « Ariane Aragon fonce à 180 à l’heure vers la gloire » annonce la Une tapageuse d’un journal tandis qu’un autre titre reprend plus loin : « Pour Ariane Aragon, le baromètre de la popularité marque DANGER. »

Fidèle à sa matière, le roman n’est constitué d’aucun chapitre mais uniquement d’articles et de colonnes qui, à la façon des magazines pillés par l’auteur, empilent arbitrairement éditoriaux, brèves de Paris, celebrity bulletins, critiques de films, horoscopes, mots croisés, interviews, ragots, confidences mémorielles.

L’emploi exclusif de ces matériaux futiles ôte alors toute aspérité au récit, tout relief, illustrant en cela la proposition première de La Société du Spectacle : la vie d’Ariane Aragon se trouve niée par sa représentation même.

Mais le roman se prend aussi à son propre piège, car cet emploi exclusif de matériaux futiles le condamne souvent à un discours futile. « Vous savez » explique Ariane Aragon à un intervieweur, « la célébrité, ça n’a l’air de rien, mais c’est dur à porter. »

On sait que, tel qu’il fut théorisé par Wolman et Debord, le détournement consistait à produire des rapprochements nouveaux. Ici, tout participe du même registre, celui de la platitude publicitaire, et s’amplifie en vase-clos. Rien jamais ne vient contrebalancer l’absence de profondeur de la vedette. Les rapprochements demeurent parfaitement banals : ce sont ceux, fort connus, de la presse à sensation ; faux merveilleux et faux tragique vidés de toute substance.

Après cet essai, Patrick Thévenon disparut un temps des écrans-radars. Camouflé sous le pseudonyme d’Estève Non, il fourbit quelques nouvelles formes expérimentales chez Balland (dont un étrange livre-rébus « composé uniquement d’illustrations et d’idéogrammes ») avant de revenir sous son propre nom pour un second premier roman, L’Artefact, effaçant ainsi de sa bibliographie une Ariane Aragon qui ne méritait pas tant de mépris.

Car le principal défaut de cette babiole méta-romanesque – son absence sensible de profondeur – lui offre aussi une saveur toute particulière, propre à cette époque qui n’existait que par et pour l’illusion, et jouissait de se regarder vivre sur les écrans géants des temples cinématographiques et les réclames en pleine page des magazines.

Se regardait vivre, en quelque sorte, comme ne peut qu’être lu ce livre : à distance.

—

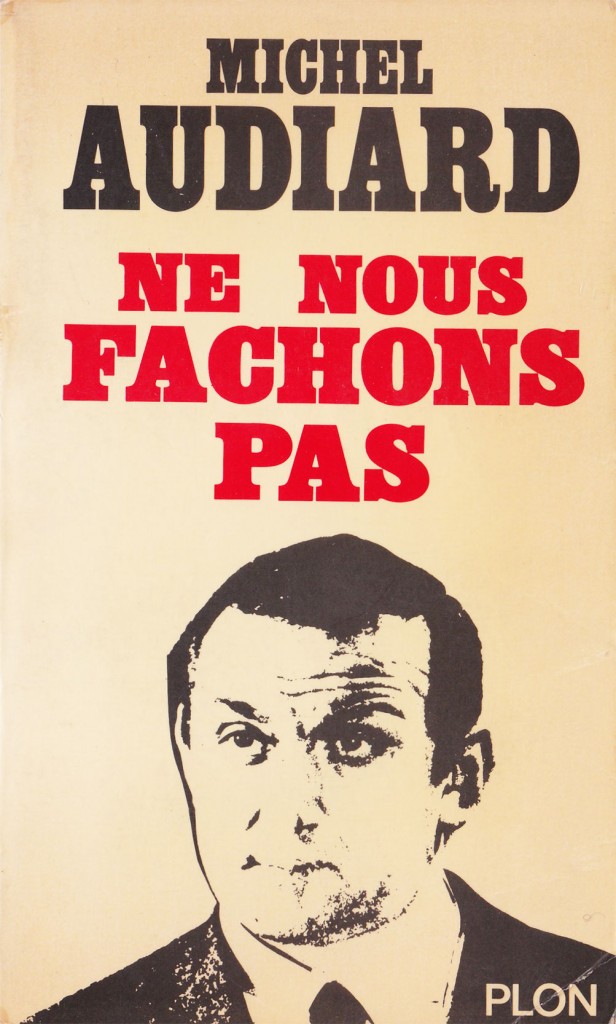

Ariane Aragon (a.a.), Patrick Thévenon

Claude Tchou éditeur, 1967

—