L’amateur éclairé de bizarreries et d’étrangetés connaît Mario Mercier pour, au moins, un film érotico-fantastique, La Goulve (« le premier film de witch cinéma » annonçait l’affiche) et pour un très beau premier roman, Le Journal de Jeanne, récit d’un affrontement entre deux sorcières sexuelles mêlant délires sadiens, poésie pop de bédés pour adultes, fracas lautréamonesque, folklore mutant ; roman naïf et furieux qu’Eric Losfeld publia en 1969 sous une couverture à l’accroche mémorable : « une littérature brute. »

« Le Journal de Jeanne a été l’occasion de mon premier grand procès » peut-on lire dans l’autobiographie du séditieux éditeur, Endetté comme une mule. « (…) je savais que ce n’était pas un livre de tout repos. Il y avait une gageure. C’était l’éblouissement ou la descente en flamme. »

Claude Gallimard, de l’honorable maison du même nom, fit le déplacement à la 17e chambre du Correctionnel de Paris afin de défendre un livre qu’il n’aurait certes jamais publié mais qu’un de ses auteurs, André Pieyre de Mandiargues, tenait en haute estime. « Tout simplement par rapport au langage, dont [Mercier] use avec autant de liberté et de rapidité que les esprits enfantins ou déréglés. »

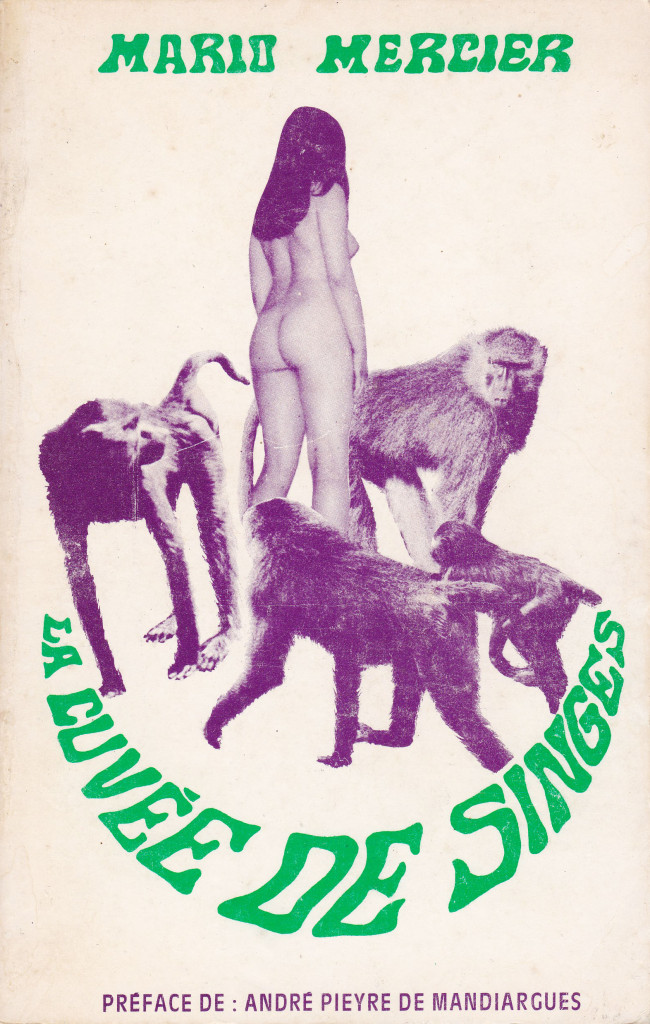

Sans surprise, Le Journal de Jeanne écopa de la triple interdiction, mais cela n’empêcha pas Mercier de récidiver. Le jugement semble au contraire avoir agi sur lui comme un catalyseur. Son second livre, recueil de nouvelles intitulé La Cuvée de singes et s’ouvrant sur une très éclairante citation du Marquis de Sade (« On n’est point criminel pour faire la peinture des bizarres penchants qu’inspire la nature. »), a tout du hurlement d’enragé, sans peur mais plein de reproches envers ceux qui édictent les lois.

« Dans les écoles, la société gorgeait les élèves de haricots mais les empêchait de péter. Parfois l’un de ces drôles explosait sous la pression des gaz, éclaboussant de pelures gluantes les salariés de l’inamovible morale. »

Composé de 16 pelures gluantes, La Cuvée de singes fait vinaigre. Les juges, la police, l’ensemble du corps social y est voué aux gémonies. Bien décidé à n’épargner personne, Mercier enchaîne à un rythme frénétique des fables baroques au sens parfois obscur, fleurant bon la sauvagerie, la noirceur et la misanthropie poussées à l’extrême, enrobées des saletés d’usage : dégueulis, déjections, éjaculations en tout genre. Parfois, cela évoque les hoquets désespérés de Maurice Raphaël dans sa trilogie du Scorpion – Ainsi soit-il, De deux choses l’une, Le Festival. À d’autres moments, ce sont les débordements du Jacques Sternberg de L’Employé (éditions de Minuit, 1958) qui nous reviennent, ce trop plein de l’imaginaire qui enfle dans les phrases, comme un cancer, puis explose en gerbes de visions inouïes. Le verbe, chez Mercier, est un caméléon jouisseur en proie à de soudaines crises de démence éthylique.

« Je pisse (…) sur les maxillaires des censeurs » écrit-il en introduction à l’une de ses nouvelles, Sonia La Mort. « Je jette sur les papilles de leurs langues, ces colimaçons de la honte, des pincées de hameçons attachés à des fils, et je tire. »

Les censeurs, prévisibles, mordirent à l’hameçon. Dans son rapport du 16 décembre 1970 (cité par Bernard Joubert dans son Dictionnaire des livres et journaux interdits), la Commission de Surveillance observe que « cet assemblage de scènes érotiques et souvent sadiques, décrites dans un style très cru, sinon parfois ordurier, est apte à provoquer les trois restrictions conjointes de l’article 14. »

La Cuvée de singes n’y coupa point. Interdiction de vente aux mineurs, d’exposition et de publicité.

En ces temps-là, involontairement, la censure constituait le meilleur des gages de qualité.

—

La Cuvée de singes, Mario Mercier

Éditions Civilisation Nouvelle, 1970

—