Aucun article n’a été publié sur le Müller-Fokker la semaine dernière et aucun ne le sera avant le week-end. La faute aux contingences et au quotidien.

Je profite par contre d’un moment de répit nocturnal pour combler le vide avec une couverture de l’édition française du Ellery Queen’s Mystery Magazine.

Rien de notable à bonir sur la chose. Ça ressemble à du Robert McGinnis et c’en est probablement.

Maintenant, si quelqu’un possède d’autres informations, qu’il s’empresse de nous édifier, la section commentaires du blog est là pour ça.

Et puisque nous y sommes, j’en profite pour annoncer la couleurs des prochains billets. On y causera donc d’André Héléna, de Nick Carter, d’espionnage sixties, de Jean-Pierre Enard et de pornographie vampirique.

Entre autres joyeusetés.

Mois : septembre 2016

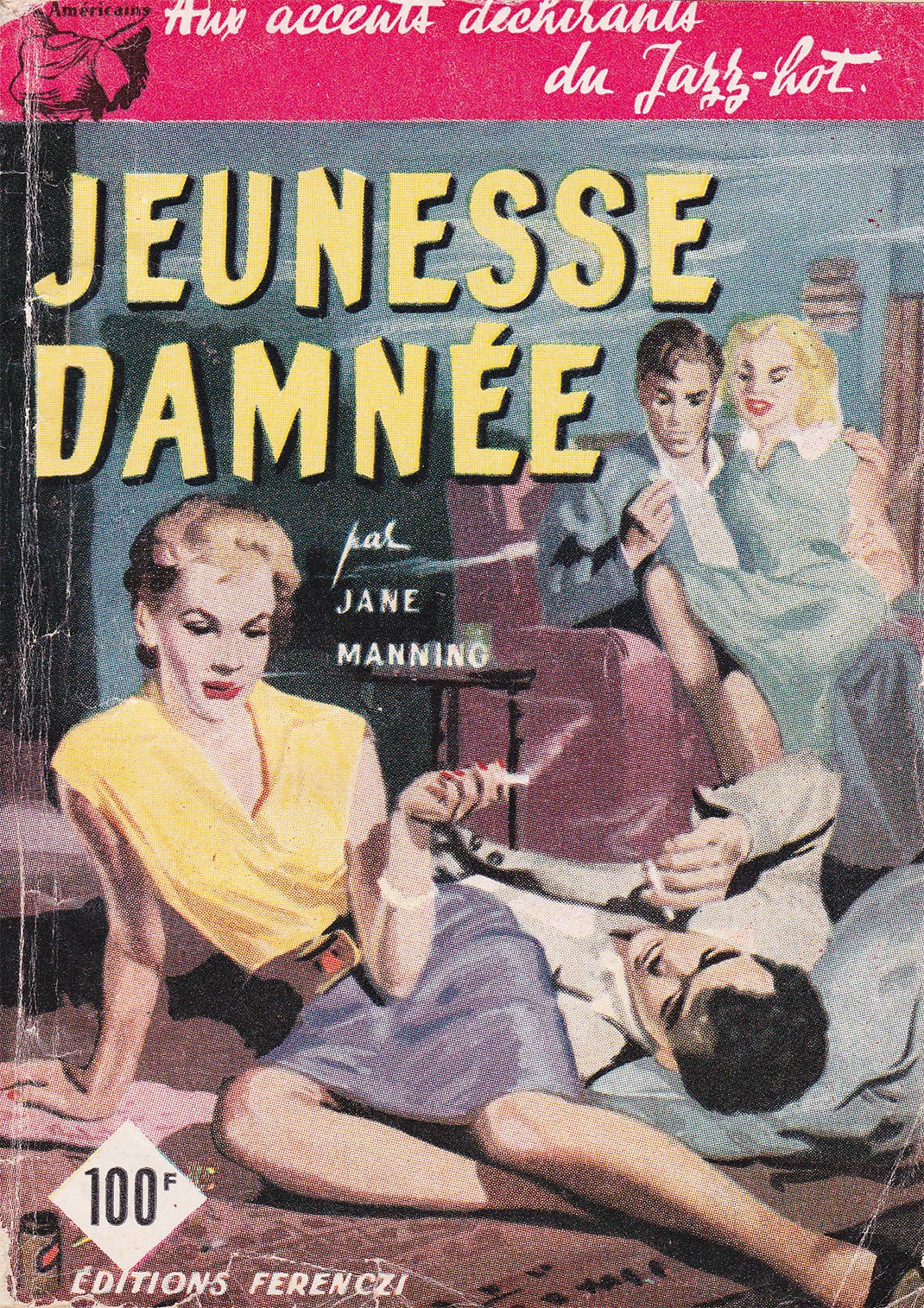

FRAGMENTS D’UNE BIBLIOTHÈQUE EN DÉSORDRE : QUELQUES ROMANS AMÉRICAINS DE CHEZ FERENCZI

(ci-dessus, le # 53 de la collection, 3eme trimestre 1956. Titre original : Young sinners.)

Par la force des choses – principalement une série de déménagements – et en attendant une relocalisation prochaine que je souhaite si ce n’est définitive du moins durable, ma bibliothèque est sous cartons. Les scellés sont en chatterton et les lieux de stockage incluent une ancienne cave viticole et une chambre à coucher.

Il m’arrive parfois d’en exhumer un, de défaire sa bande adhésive et d’extraire de son fond une poignée de bouquins que j’avais complètement oublié, que je pensais perdu ou bien que je cherchais ailleurs…

D’où ces fragments d’une bibliothèque en désordre.

Épisode 1 : J’ouvre un carton sur le dessus duquel est inscrit au feutre noir indélébile « sexy 50 » et, touillant dans une mélasse d’éditions tardives du Scorpion, de Pierre Horay ou du Terrain Vague, sort huit fascicules de la collection « Romans Américains » des éditions Ferenczi.

Je les ai achetés, me souviens-je, dans une friperie du secours pop’. Ils étaient beaux, peu courants et peu coûteux.

Mais les lirai-je jamais ? Rien n’est moins sûr.

Je me suis essayé à « Jeunesse damnée », appâté par une accroche de couverture (« aux accents déchirants du Jazz-hot ») promettant une belle partie de débauche beat-générationnelle.

Ce ne fut pas le cas.

J’ai eu droit à la place à une romance guimauveuse où les mauvais garçons sont d’affreux cyniques (« comme tant de garçons de cette génération » se lamente l’auteur) et où les filles, lorsqu’elles n’ont pas abdiqué toute fierté, se révèlent être d’indécrottables conformistes ayant confondu épanouissement amoureux et ennui routinier.

On sent qu’en 1950, le sexy-sociologique avait la conscience cadenassée – bons sentiments et moraline s’y font grossièrement tartiner avec, en guise de conclusion imposée, la perspective d’un bonheur conjugal au chant matinal du merle moqueur.

« L’amour fait des miracles […] et il me semble que je suis née à la vie la nuit où tu as fait de moi ta femme » dixit Une blonde du tonnerre dans un autre roman de la collection.

Adieu vie dissolue, bonjour pavillon de banlieue.

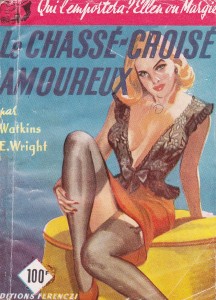

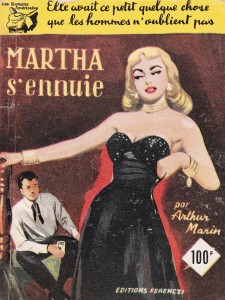

Reste qu’entre leur format inhabituel (128 pages, en 14 par 18cm), leurs belles couvertures aux accroches tapageuses (« l’amour la faisait rire » / « elle disait non mais pensait oui » / « elle avait ce petit quelque chose que les hommes n’oublient pas ») et la perspectives d’y lire quelques récits signés Harry Wittington (ce « mécano du polar » comme l’appelait Raphaël Sorin), force est de se rendre à l’évidence : ces Romans Américains des éditions Ferenczi, tout fleurs-bleues et niaiseux qu’ils soient, je ne pourrai jamais les ignorer.

Ci-dessus :

En voulez-vous ? Elle en a…, ( # 5 ) 3eme trimestre 1952.

Titre original : She had what it takes.

Elle essaya d’être sage, ( # 6 ) 3eme trimestre 1952.

Titre original : She tried to be good.

Amants au soleil, ( # 18 ) 3eme trimestre 1953.

Titre original : Lovers in the sun.

Le chassé-croisé amoureux, ( # 50 ) 2eme trimestre 1956.

Titre original : Margie is for loving.

Une blonde du tonnerre, ( # 51 ) 3eme trismestre 1956.

Titre original non mentionné.

Martha s’ennuie, ( # 64 ) 3eme trimestre 1957.

Titre original : The doctor’s wife.

Trop de fric, ( # 68 ) 4eme trimestre 1957.

Titre original : Women’s doctor.

RITA RENOIR, INTÉRIEUR NUIT

(Ces trois photographies, signées Daniel Frasnay, proviennent d’un petit livre de poche néerlandais récupéré dans une poubelle : Nachten van Parijs – éditions Bruna & Zoon, 1958.)

Rita Renoir – « ce personnage de l’excès, actrice d’un érotisme sauvage autant que flamboyant » (les citations seront de Jean-Pierre George)- est décédée peu avant l’été, au début du mois de mai. Elle avait 82 ans et si l’état civil la pointait sous le nom de Monique Bride-Etivant, ses amateurs la connaissaient surtout comme « la reine » ou « la tragédienne » du strip-tease.

« C’est qu’elle avait quelque chose en plus, comme on dit des toreros qu’ils ont le duende, qui fit qu’on pût alors, la voyant sur scène, considérer le strip-tease comme un des beaux-arts. »

À défaut de révéler l’essentiel, les diverses dépêches journalistiques passèrent en revue les habituels lieux communs : Que Rita Renoir fut la vedette du Crazy Horse Saloon d’Alain Bernardin dans les années 50, qu’elle joua dans Le désert rouge de Michelangelo Antonioni et qu’elle accompagna Michel Simon sur scène dans le western parodique de René de Obaldia, Du vent dans les branches de sassafras.

L’établissement d’une notice nécrologique n’étant pas mon registre de prédilection, je m’abstiendrai d’en rajouter une louche.

Le lecteur intéressé et curieux pourra par contre se procurer le livre de Jean-Pierre George, Le Diable et la Licorne, paru en 2004 aux éditions de la Table Ronde. Le bandeau en couverture annonce que nous avons affaire là à une « Métaphysique du Strip-Tease. » Aucune tromperie sur la marchandise, l’ouvrage est essentiel.

Usant de la belle langue de son siècle, cet éphémère compagnon de route des Situationnistes dépeint ainsi une époque où « les temps n’étaient pas encore postmodernes », évoque quelques figures qui le marquèrent durablement (le théoricien marxiste Henri Lefebvre, Guy Debord, Roger Vailland), affirme son goût du négatif – « contre, absolument » – mais surtout, raconte son histoire d’amour fou avec celle qu’il surnomme tantôt la Licorne, tantôt L.M. – pour Lady Macbeth ou Lady Madonna : Rita Renoir.

Et, songeant à cette dernière après leur rupture, de citer ces vers de Georges Bataille :

« La nuit est ma nudité

les étoiles sont mes dents

je me jette chez les morts

habillé de blanc soleil. »

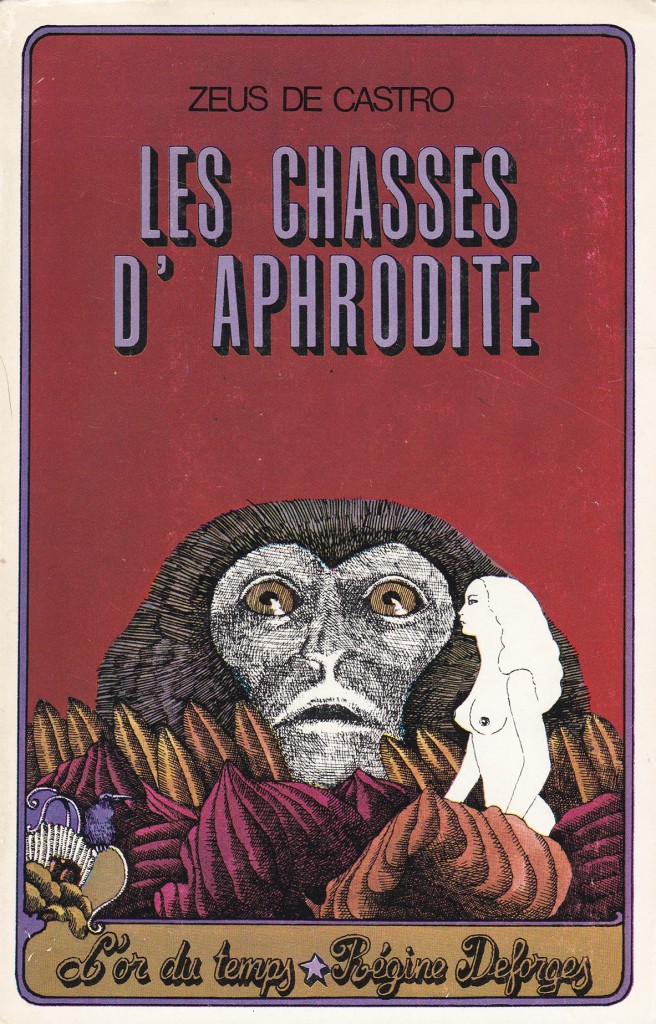

MANCHETTE AVANT LA LETTRE

Fin 69, et alors qu’il cherche à caser chez divers éditeurs L’affaire N’Gustro, Jean-Patrick Manchette se voit proposer par Georges Lesser, du groupe Presses de la Cité / Solar, l’écriture d’un « porno de luxe » dans le cadre d’une « collection pornographique snob qui se lance. »

« Porno de luxe, ou plutôt de faux luxe, » note-t-il dans son Journal, « une sorte de Delly revu par l’invasion actuelle de représentation sexuelle parmi les produits de consommation. » Avant de détailler : « Les deux seules façons de rendre un tel travail supportable serait, 1° le traiter en hyper sophistiqué, style sadien, allusions littéraires, etc. 2° faire une moderne Philosophie dans le boudoir. Il serait aventuriste de commencer par le 2°. »

Ainsi en sera-t-il. Les chasses d’Aphrodite auront le hors-piste prudent. Dans cette affaire de safari sentimental et sanglant, tout est de prime abord calculé pour coller au petit 1 du plan Manchette.

Dolmancé et Madame de Saint-Ange n’auront pas voix au chapitre ; l’influence première sera plutôt à chercher du côté de chez Pauline Réage, comme il était de coutume à l’époque lorsqu’un auteur officiait dans le pornographique luxueux. André Pieyre de Mandiargues s’en lamentait alors fort justement : « La plupart des romans érotiques qui paraissent aujourd’hui, avec une abondance que je trouve aussi fastidieuse qu’inquiétante, sont des imitations ou de vulgaires plagiat de l’Histoire d’O. »

Heureusement, Les chasses d’Aphrodite dépassent rapidement ce cadre imposé par la mode. Le jeu de soumission entre un bourgeois sadien et sa virginale orpheline se transforme en jeu de massacre et, sans pour autant disparaître, la pornographie cède le pas au roman d’aventure sanglant à option politique.

Chassez le naturel, il revient au galop.

Et si Manchette ne néglige pas l’emploi d’une certaine rhétorique marxiste (« J’aime philosopher. Mais la philosophie est la pensée des propriétaires » fait-il dire à ce bourgeois cérébral qui s’imagine grand seigneur révolté), il n’oublie pas non plus sa passion pour le hard-bop et réussi à combiner ses deux marottes en une longue scène fragmentée se déroulant dans une discothèque jazz et dégénérant en une émeute raciale inspirée par celles de Watts en 1965 – événement insurrectionnel que les Situationnistes étudièrent avec beaucoup d’attention.

Ici, Black Panthers et adolescents inorganisés sèment la panique dans les rues, brûlent des bagnoles et tuent des flics tandis qu’une prostituée noire se fait violer par une foule de manifestants et de pilleurs – le tout traité avec un cynisme rappelant le ton de l’Affaire N’Gustro.

« L’attroupement se défait. Les voyous et les passants s’enfuient de toute la vitesse de leurs jambes. Seule reste, étendue, écartelée, la prostituée noire. Son ventre, ses seins, sa bouche sont barbouillés de sueur, de sang et de sperme. Elle remue vaguement. De la fenêtre du premier étage, [on] l’entend distinctement gémir.

– Ah, fait la noire, mon peuple m’a défoncée ! »

Comme pour ses précédents travaux alimentaires (la série d’aventures pour ados, Les têtes brûlées), Manchette turbine de conserve avec le scénariste Michel Lévine. Difficile, dans cette partie d’écriture à quatre mains, de savoir qui fit quoi. À priori, Manchette écrivait un premier jet et Lévine rallongeait la sauce.

Ainsi, et à l’opposé du style comportementaliste qui fit le sel de ses romans noirs, tout est expliqué, sur-exposé, psychanalysé.

Motivations, blessures, fantasmes, failles, tout répond à des concepts plaqués sur la gueule des protagonistes comme des bulles de photo-romans. Sexe et virilité, violence et frustration, intellect et manipulation, animalité et sauvagerie, liberté et révolution.

Dialectiquement, la démonstration est plutôt faiblarde mais fonctionne de par les lois frustes du genre populaire. Inutile de finasser. La littérature binaire table toujours sur le spectaculaire de sa force de frappe.

Manchette avait parfaitement assimilé ce principe.

La collection porno snob ne vit pas le jour. Régine Deforges racheta le bouquin à Manchette et Les Chasses d’Aphrodite parurent dans sa collection L’Or du Temps qui, en dépit de sa référence à la fameuse phrase d’André Breton – je cherche l’or du temps – misait moins sur les perspectives d’un surréalisme débridé que sur une captation toute pécuniaire de l’air du temps : sexe et violence.

En cela, ces Chasses remplissent parfaitement le contrat et se payent même le luxe d’avoir un longueur d’avance sur une bonne part des productions licencieuses de l’époque.

Avec son mélange de porno et de polar, son rythme frénétique et son intrigue au couperet sardonique, le roman rappelle plus certains récits noir des collections de poche érotique à venir (Eroscope et Brigandine en tête) que les molles érections des grand-formats crapoteux qui se vendaient alors par correspondance et se recevaient sous pli discret.

Même dans le registre de l’alimentaire pur, Manchette savait toucher juste.

Les Chasses d’Aphrodite, Zeus de Castro

Régine Deforge / L’Or du Temps, 1970.

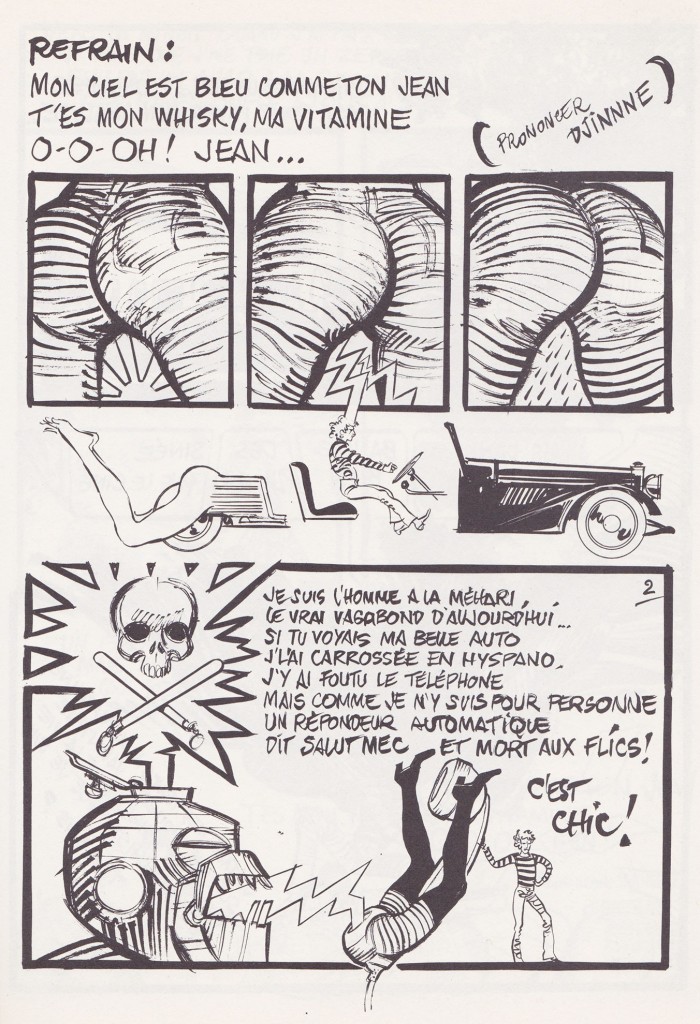

JEAN-CLAUDE FOREST / UNE CHANSON

Jean-Claude Forest n’avait pas froid aux chasses. Entre deux bédés aux atours plus classiques, le papa de Barbarella expérimentait tous azimuts : collages en couverture de la revue Fiction, photo-roman pour la revue Plexus, animation pour l’émission de télé Dim-Dam-Dom et enfin pop-music dans les pages de la revue Phénix.

Titre du morceau : L’homme à la méhari. Date de sortie : 1973.

Du pur tube undergrounde ayant troqué les ondes longitudinales de l’acoustique pour les traits courbes du dessin encré.

Inutile de tripoter le bouton du volume. La chanson s’écoute avec les yeux et ressemble à ces jerks merveilleux que pondaient en loucedé d’obscurs groupes gaulois de la fin des sixties – les Papyvores, les Fleurs de Pavot, Guy Skornik, Bruno Leys – tout ce bruyant bastringue que l’on retrouve notamment sur les compilations Wizzz du label Born Bad : guitares fuzz, batterie freakbeat, échos sidéraux et arrangements hel-èss-diques.

Allé, chauffe, Jean-Claude !