Henri Vernes, le créateur de Bob Morane, a fêté ses cent ans la semaine dernière. Annonce réjouissante en ces temps où la rubrique nécrologique ne semble guère désemplir. Il est, en quelque sorte, notre Olivia de Havilland, notre Kirk Douglas. L’ultime éclat d’un monde définitivement clos.

Longtemps, en effet, que les éditions Marabout ne publient plus de romans d’aventures pour la jeunesse. Longtemps que la littérature populaire ne se vend plus en kiosque de gare pour quelques fifrelins, ne se présente plus sous des couvertures peintes, violemment bariolées, ne connaît plus des tirages avoisinant les 200 000 exemplaires. Longtemps, surtout, que les lecteurs de Bob Morane ont remisé leurs culottes courtes au rayon des souvenirs couleur sépia.

Tout s’efface.

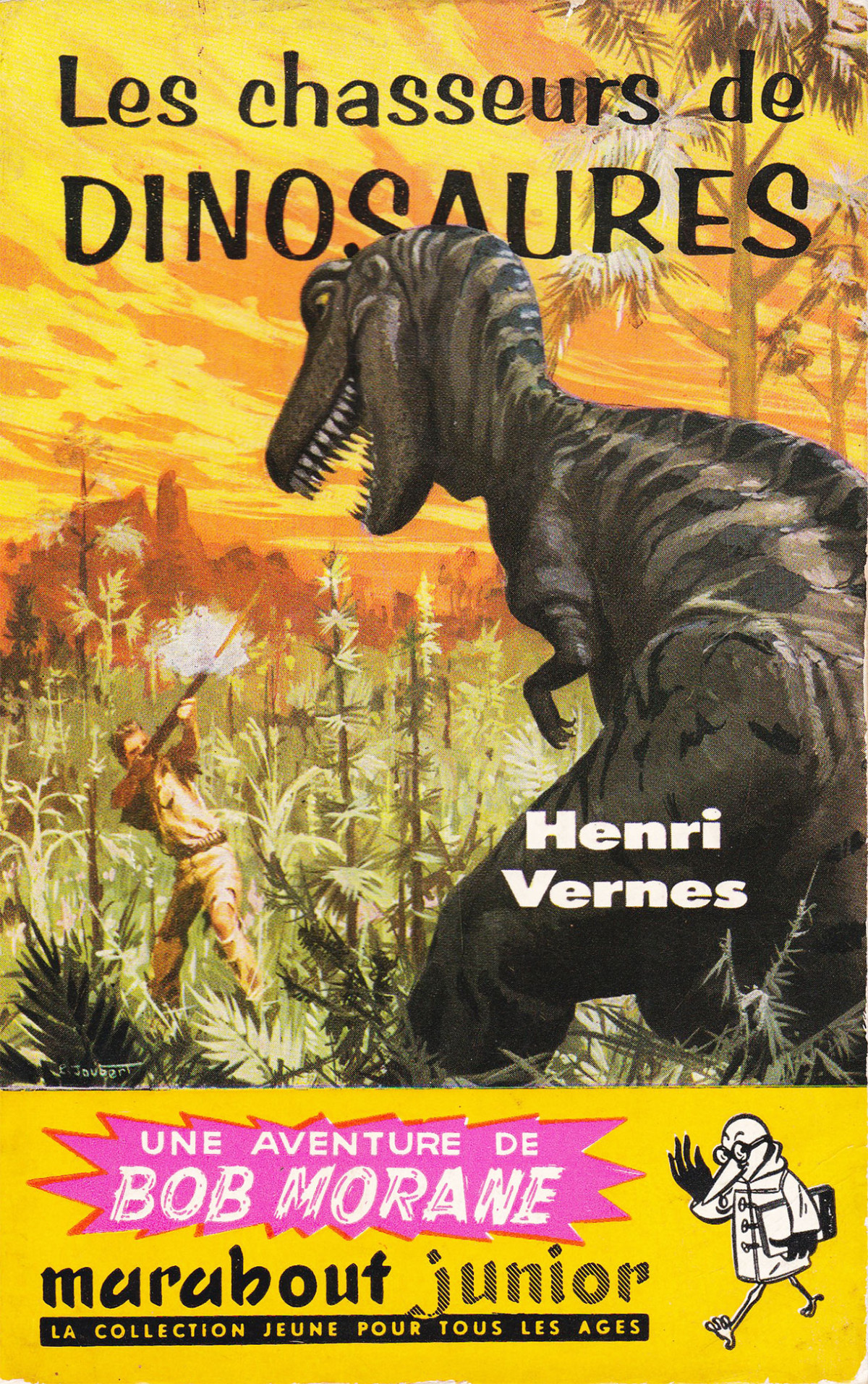

Récemment – cet été pour être plus précis – j’ai ouvert un Bob Morane ; cela ne m’était pas arrivé depuis au moins dix ans (mais ne m’imaginez pas plus vieux que je ne suis : si j’ai découvert Bob Morane à l’école élémentaire, cela remonte au début des années 90). Je me suis donc saisi des Chasseurs de dinosaures, un grand classique de la série.

Bob Morane et son acolyte Bill Ballantine enquêtent sur la mystérieuse disparition de leur ami Frank Reeves, chasseur de fauves déjà croisé dans La Vallée infernale. Ce dernier, avec la complicité du professeur Hunter, inventeur d’une machine à remonter dans le temps, s’est rendu en plein mésozoïque afin d’ajouter le tyrannosaure, le tricératops et le diplodocus à son tableau de chasse.

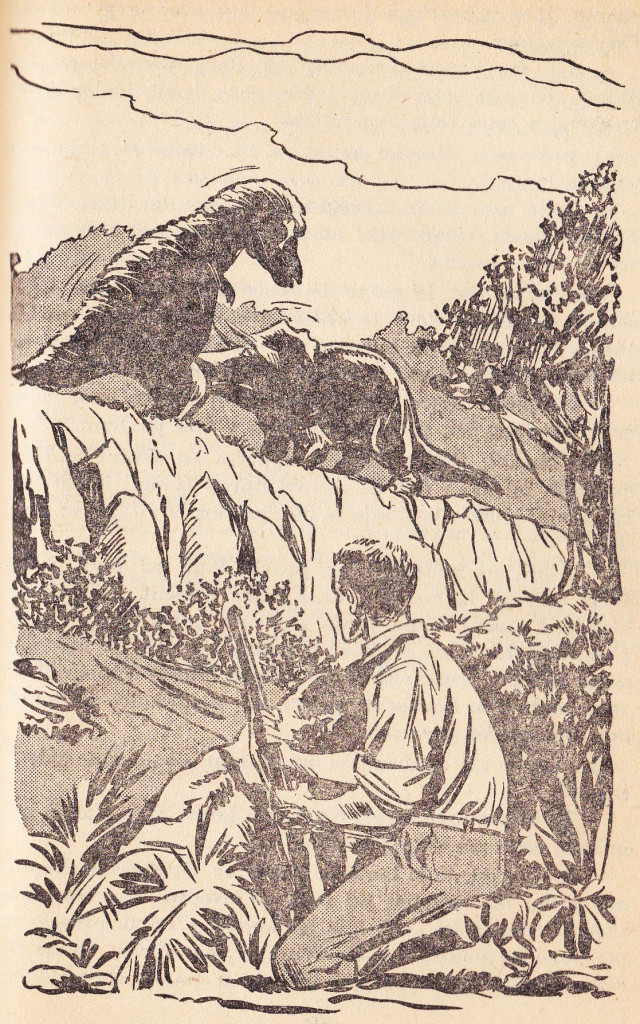

Bien évidemment, Morane et Ballantine l’y rejoignent. Le lecteur n’attendait que cela ; il sera satisfait. Les dinosaures font trembler le sol, lancent leurs grands cris terrifiants. Armés de fusils à abattre les éléphants et de gros bazookas, nos héros (« ils appartenaient à cette sorte d’hommes toujours maîtres de leurs nerfs et capables de dominer les circonstances, si effroyables fussent-elles ») vendent chèrement leurs peaux. Plus loin, un volcan entre en éruption – le tertiaire ne va pas tarder à débouler – et l’ensemble se termine sur un paradoxe temporel que l’auteur envisage avec une légèreté propre à rendre chèvre un auteur de science-fiction sérieux.

Affirmer que ces Chasseurs de dinosaures n’ont pas pris une ride serait grossier. Au contraire, ça a vieilli, et c’est heureux. Le temps a offert au roman une belle patine. La naïveté des situations, la simplicité de l’intrigue, les surprises que ménage avec succès l’auteur, tout cela rend la lecture joyeuse.

En page 68, se croyant à jamais prisonnier de ce lointain passé, condamné à y affronter pour toujours du reptile géant, Bob Morane se demande : « Servir de pâture à un dinosaure du secondaire sauvage ou périr atomisé au quaternaire civilisé, quelle différence ? »

Il y en a pourtant une, et de taille.

Car c’est dans le quaternaire civilisé, bétonisé, micro-ondé, nucléarisé, que peuvent se lire les aventures de Bob Morane.

Encore, et toujours.

—

Les Chasseurs de dinosaures, Henri Vernes

éditions Gérard & C° / Marabout Junior # 94, 1957

—