Longtemps, l’enfant terrible du roman de gare nous fit bander de bonheur. Lui dont l’adage était alors « il n’est jamais trop tard pour aller trop loin » symbolisait à l’orée des années quatre-vingt la radicale modernité de la génération électrocutée, plus furibarde que Métal Hurlant, plus violente que le néo-polar, plus irrévocablement allumée, et méchante, que les délires intellos de la spéculative-fiction.

La défonce totale.

Faut dire que Joël Houssin – son blase, à l’enfant terrible – débuta avec une sérieuse avance sur ses contemporains. Gonflé à la dope, aux décharges psychés et à l’envie d’en découdre, son premier roman, Locomotive Rictus (Opta, 1975) assurait un spectacle assez époustouflant en la matière.

« Voici venir le temps des suceurs de sangs, des Christs nécrophiles et des orgies du sadisme. »

En quatrième de couverture, l’éditeur, plus diplomate, évoquait un cri, un hurlement. « C’est le train de la mort, le convoi du néant. »

Bombardement de visions infernales en territoires post-narratifs, Locomotive Rictus s’accomplissait comme l’ultime et éternelle descente d’acide, celle qui voit tout s’assombrir jusqu’au soleil noir.

La suite aurait pu nous le montrer se contentant d’enfoncer à chaque coup un peu plus profondément le clou rouillé du nihilisme punk dans la carcasse moribonde des littératures d’évasion – on connaît la formule : on ne change pas une équipe qui nie tous les enjeux – sauf que Joël Houssin, réfractaire viscéral aux postures, alignements et étiquettes, aimait brouiller les pistes.

Délaissant une avant-garde formalo-politique à bout de souffle après une décennie post-68 rugissante – idéologies brûlantes, philosophies radicales, fictions cinglées – le voilà qui s’immisce au Fleuve Noir, ex-écurie conservatrice alors en pleine recomposition sous la houlette de Patrick Siry. La rage intacte, le swing musclé, il se met à y usiner du bouquin de 190 pages à toute berzingue, alternant sans broncher polars d’excités (toute la série mesrinienne du Dobermann) et purs joyaux d’une science-fiction de crise, angoissante, brutale, parano-flippée (Angel felina, Le champion des mondes, Blue, City, Voyeur).

Ode déglinguée au crash séditieux, chant froid de l’extase et de l’obscène formaté en une parfaite théorie de bouquins de gare (31 livres en 4 ans, belle performance), Houssin en augmentera peu à peu les enjeux, jusqu’à atteindre un instant aussi impeccablement apical qu’insensé avec L’Écho des suppliciés, roman d’horreur gore sous sa forme la plus pure, démonstration de force assenée sans pitié à la façon d’un descabello tautologique parfaitement gerbeux.

Après ça, impossible de faire pire, impossible de faire mieux. Le zénith, et ensuite ? Game Over, roman radioactif en forme de bilan vidéo-ludique, l’assurait quelques années auparavant : les meilleures choses ont une fin.

Mais si les crédits d’une partie ne peuvent demeurer inépuisables, clignote parfois à l’écran une ultime commande.

Same player shoot again.

Les poches encore chargées de quelques jetons, l’ex-jeune loup aux dents longues n’avait pas dit son dernier mot et s’apprêtait à attaquer le genre par la bande, à un endroit où absolument personne ne s’attendait à le voir débouler.

« Ils ne sont pas ici pour fouiller, pour découvrir. Ils viennent pour démolir ! Pour détruire ! »

L’attaque fut menée à la manière d’un attentat à la voiture piégée. De façon furtive, avec des moyens bon-marchés et pour un résultat spectaculaire.

Initiée par un anarchiste italien à New-York en 1920 mais popularisée au Liban soixante ans plus tard, cette fameuse méthode préconise l’usage « d’un véhicule d’apparence totalement anodine […] transportant une grande quantité d’explosifs meurtriers et visant une gamme de cibles de premier choix. » (Mike Davis, Petite histoire de la voiture piégée)

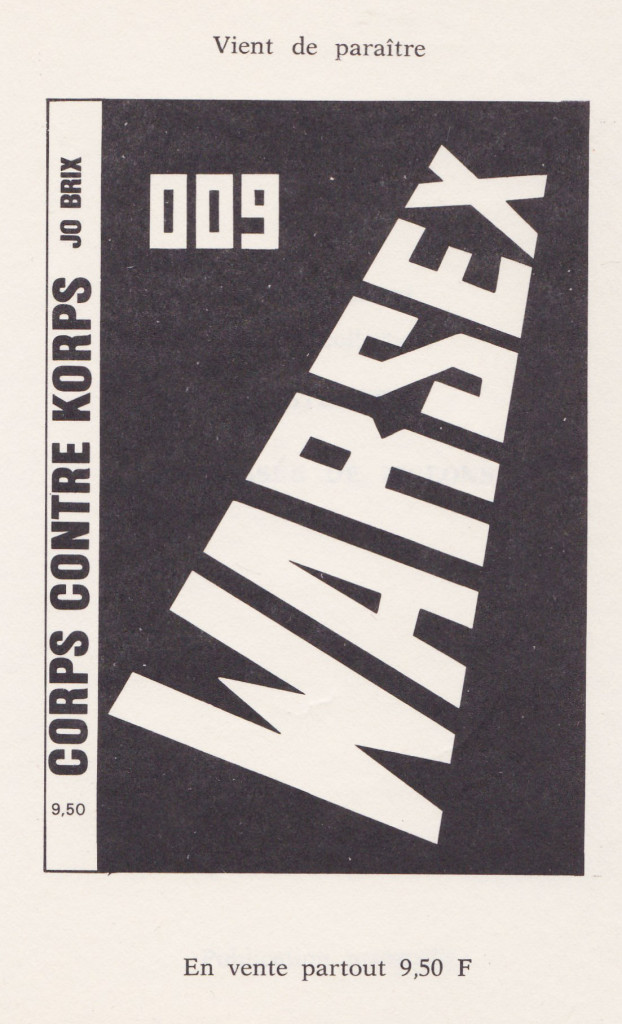

Pour Houssin, le véhicule anodin fut le bouquin d’action burné et internationalisé, stade terminal du roman d’espionnage, croisement monstrueux entre S.A.S. et Rambo.

En dépit du mépris total dans lequel la critique le tenait, le genre avait alors le vent en poupe. Le populo raffolait de ces exterminateurs qui « répugnent à s’armer fillette » et tordent du terroriste sans se soucier des retombées diplomatiques. Par ailleurs, les embrasements à répétition au moyen-orient et la menace encore tacite d’un réchauffement thermonucléaire des relations est-ouest assuraient une assise plus que certaine aux mercenaires de l’underwood dans leur exercice de réinvention phantasmatique des actualités du monde spectaculaire.

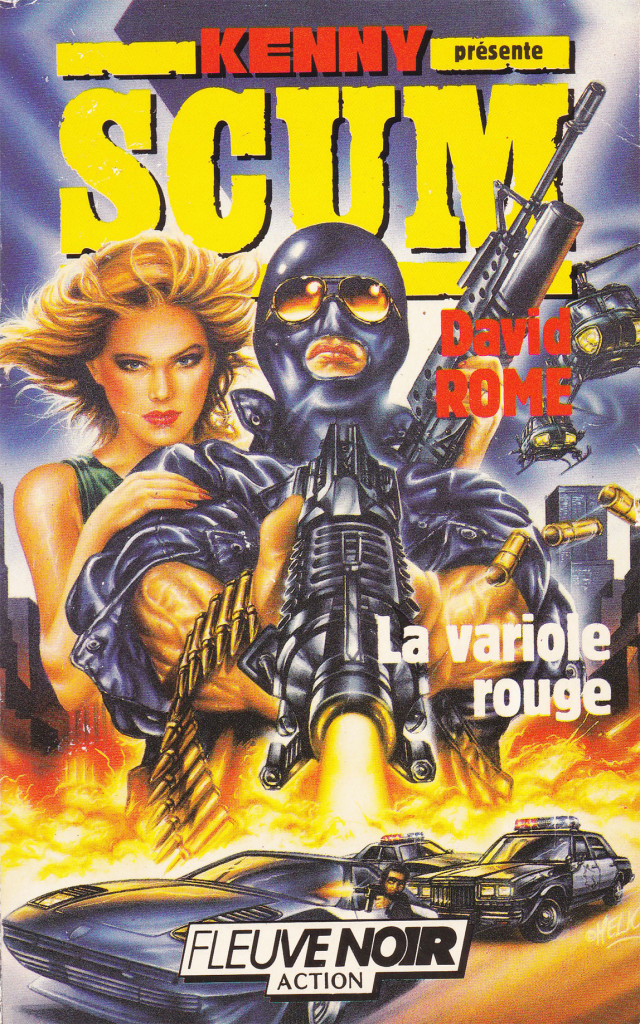

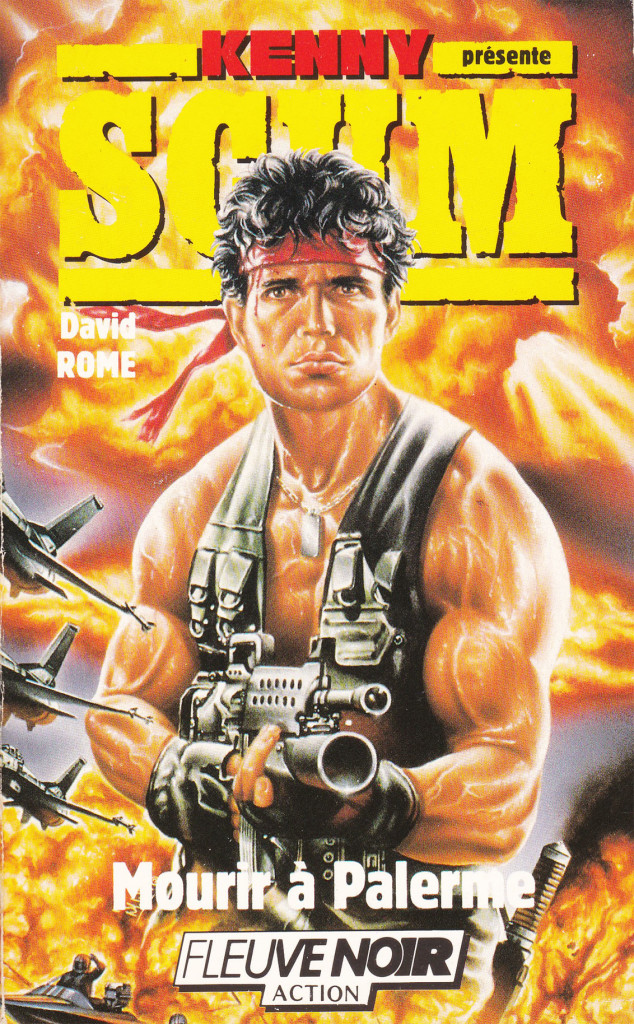

Placé sous l’inénarrable patronage de Paul Kenny (une assurance sur les ventes) et empaqueté par des couvertures signées Laurent Melki, l’impérial affichiste des vidéo-clubs (« Lui, je me suis battu pour l’avoir. Il était trop cher pour le [Fleuve Noir] » racontera l’auteur bien plus tard), Joël Houssin adopta donc le pseudonyme de David Rome et, incognito, lâcha six grosses charges d’un déflagrant à la toxicité redoutable : S.C.U.M. !

« Ce bizeness, c’est du taf pour Rambo, pas pour Sherlock Holmes. »

Le S.C.U.M., ce n’est pas cette Society for Cutting Up Men chère à l’azimutée feministe Valerie Solanas, mais le Special Commando Unlimited Mission – « le commando le plus cher, le plus redoutable et le moins contrôlé de toutes les unités anti-terroriste. »

Littéralement, le sigle en rajoute une couche, le « scum » – en français, l’écume, la crasse, la racaille – n’étant effectivement composé que d’ordures et de salauds, d’adeptes de l’abattage carabiné et de franc-tireurs déjantés n’hésitant devant aucune outrance, aucune infamie, aucun carnage pour atteindre leurs buts, honorer les contrats et empocher le pognon.

« Ils ont le vice et la pourriture dans la peau » balance la quatrième de couverture de La variole rouge, premier épisode de la série, à la fois roman d’action opposant le S.C.U.M. à une bande de terroristes allemands d’extrême-droite et super-générique tonitruant de 200 pages permettant à Houssin de nous présenter l’intégralité de son casting d’enflures internationales.

D’abord : le lieutenant-colonel Fairfax, sniffeur de chnouf et amateur de jeunes éphèbes, dandy misanthrope servant d’intermédiaire entre le S.C.U.M. et les diverses agences gouvernementales susceptibles d’en acheter les services.

Ensuite, le héros, ou ce qui en fait office : Mark Ross, chef du S.C.U.M. Ancien polytechnicien devenu acteur de théâtre porno le week-end et exterminateur ramboïde la semaine.

« Il était de ces hommes que les chieries de l’existence avaient recrachés exsangues, brisés et totalement imperméables à la peur de mourir. »

« Le S.C.U.M. était en marche et les viandes froides commençaient à s’accumuler dans son sillage. »

Le reste de notre petite coterie para-militaire est à l’avenant. Chaque personnage a droit à son (seul et unique) trait de caractère, grossièrement taillé dans la masse, sans garniture superficielle. Composent ainsi le commando un assassin vietnamien (« redoutable tueur rompu à toutes les techniques de guérilla »), une nymphomane peroxydée (« [elle] reléguait les playmates d’un certain magazine au rang de banalités ancillaires »), des jumeaux autrichiens aux manières terriblement tudesques (« à eux deux, ils formaient une sorte de division blindée modèle réduit, un rouleau compresseur qui écrasait tout sur son passage ») ou encore un empalmeur mondain châtré par des arabes et leur vouant depuis une haine féroce. D’ailleurs, pour persuader ce dernier de venir bosser pour le S.C.U.M., Mark Ross lui déclare : « Si tu travailles avec moi, j’te promets qu’on ira casser du raton. Un jour ou l’autre… »

Il y a de quoi faire s’étouffer pas mal de monde à la lecture d’une aventure du S.C.U.M. Et si les épisodes suivants ne s’enfonceront pas plus avant dans la malséance – on y est d’autor jusqu’au cou – ils continueront à faire preuve d’une insolence que d’aucuns trouveront inconsidérée, si ce n’est pas hautement dérangeante.

Ainsi, chargé de régler un problème entre fondamentalistes chiites et musulmans modérés dans le troisième épisode de la série (Opération Satan), Mark Ross fait remarquer à son supérieur Fairfax : « Quand les Arabes se réunissent pour causer paix, on peut être sûr que ça va péter ! Les laisser s’entre-tuer une bonne fois, ça dégagerait le terrain, non ? » Et lorsque le S.C.U.M. met enfin la main sur une fanatique islamiste, confrontés à l’inefficacité des moyens de torture traditionnels, ses membres ne trouvent rien de mieux pour la faire parler que de lui glisser un saucisson pur-porc dans l’entre-jambe. Et Houssin d’écrire : « L’interdit religieux [eut] raison de sa résistance. »

Les fines bouches apprécieront aussi l’évocation de ce commando australien qui, dans l’ultime épisode de la série (Dans le ventre de la bête), prête main forte au S.C.U.M. lors d’un blitz contre des Black-Muslims en plein Harlem : « Ils étaient d’autant plus efficaces qu’ils avaient, de longue date, l’habitude de tirer sur des Noirs. Ils tuèrent d’ailleurs bien autant de Muslims que de badauds. »

« Si vous voulez vraiment que le S.C.U.M. vous débarrasse de vos hémorroïdes, vous avez intérêt à montrer votre cul […]. »

Le massacre est dans la rue ; la provocation est de sortie. Permission indéfinie. Houssin était déjà coutumier du fait. La férocité caustique lui est naturelle, et la violence verbale ne l’a jamais effrayé – « en littérature, expliquait-il à Richard Comballot (Bifrost n°52, octobre 2008), on a des scrupules à faire parler les personnages avec des termes injurieux tels que ‘bougnoule’. On [en] arrive à lisser les textes, les scénarios, à s’auto-censurer, et cette politique n’a jamais fait fléchir quoi que ce soit. » – mais sous le pseudonyme de David Rome, plus aucune finasserie n’est de mise. Puisque les membres du S.C.U.M. sont d’affreux barbouzards sans foi ni loi, il n’y a aucune raison pour les faire agir et s’exprimer autrement – à moins de vouloir déminer le terrain aux apoplectiques qui peinent à lire entre les lignes.

Pas de chance pour ces derniers. À l’image des bas-fonds diplomatiques qu’arpente le commando, les lignes sont ici sacrément troubles. Surtout, Houssin ne lâche pas son obsession primitive « d’un monde qui s’engloutissait dans la fange et l’immondice, tandis que dans les coulisses on s’apprêtait à tirer le rideau rouge du grand final… »

Un pour tous et tous pourris. Dans ce cimetière où la morale n’est qu’une fausse excuse, voire une fosse commune, le S.C.U.M. s’exerce en quelque sorte à approfondir cette philosophie radicale dont un suisse cynique disait qu’elle rêve « d’une euthanasie planétaire. »

« Mais elle en rêve avec malice, comme si elle voulait encore mesurer l’étendue du désastre. Et il lui arrive parfois, face à ses rêveries apocalyptiques, d’éclater d’un rire homérique : il serait trop beau, pour nous autres, cloportes en délire, d’en finir. Non, le spectacle doit se poursuivre avec les mêmes acteurs amnésiques mimant la même comédie […] » (Roland Jaccard, La tentation nihiliste)

Le spectacle, ici, est une comédie de l’excès. Vitesse, violence, virulence des excès. Qu’il s’agisse des insultes (« T’es tellement plein de came qu’on pourrait t’enfiler sans que tu t’en rendes seulement compte ! »), des blagues racistes (« C’est marrant, à chaque fois qu’on se bastonne avec des chinetoques, j’ai l’impression de buter le même mec… ») ou des assertions coup-de-poing (« Quand on laisse les poubelles envahir une ville faut pas s’étonner d’y trouver des rats […] »), tout est prétexte à en rajouter.

Témoignent de cette volonté d’intensification les spécificités des groupuscules qu’affronte le S.C.U.M.

Car si les actes du commando sont excessifs, c’est bien parce que les adversaires qu’il combat sont eux-mêmes extrêmes – la palme revenant à cette internationale féministe pro-palestinienne mettant New-York à feu et à sang dans l’ultime épisode de la série, Dans le ventre de la bête : « […] ce sont de véritables passionarias. La Keffief, elles ne la portent pas sur la tête comme cette vieille chèvre d’Arafat. Elle l’ont dans le cœur. Et les rares hommes qui sont autorisés à les accompagner sont des kamikazes du Jihad. Aucun ne survit à leurs opérations. D’ailleurs, elles les tuent parfois elles-mêmes. »

En témoigne aussi l’ampleur des situations auxquelles le commando se trouve confronté – comme ce « carnage express » à la fin du deuxième épisode (Le soleil ne se lève plus sur Tokyo), conviant en un parcours digne d’un jeu d’arcade revu et corrigé par Brussolo, dobermanns ceinturés d’explosifs, champs de mines anti-personnel, douves emplies de piranhas et circuit vidéo actionnant un barrage de roquettes.

En témoigne enfin, cerise pourrie sur le gâteau de merde, la récurrence d’un motif, celui du canon de l’arme à feu s’enfonçant dans les orifices adverses – « Frantz planta cruellement son pistolet dans la chatte de sa prisonnière » – avec une nette préférence pour les bouches, fellations forcées de métal et de mort se terminant toujours par quelques dents fêlées et un crâne éclaté.

« – Va te faire foutre ! bafouilla-t-elle, ce qui, avec le canon d’un .38 sur la langue, révélait à la fois d’une certaine habileté linguistique et d’une évidente inconscience. »

Gigantesque course à la surenchère, S.C.UM. est ce monstre où tous les travers des fictions viriles, cette marchandise sous-littéraire qui combinait en un même geste crypto-fascisme guerrier et néo-libéralisme pacifiste, se voient amplifiés du dedans jusqu’à exploser dégoûtamment – répandant tripes et cervelle sur le charnier du bon-goût, sur la tronche du lecteur, sur le genre tout entier.

Car, à défaut de faire dans une dentelle autre que celle creusée par les impacts de balles dans les corps de ses victimes, le commando a pour lui, tel le Voleur de Georges Darien, l’excuse suprême d’accomplir salement un sale boulot.

De même pour Joël Houssin qui, plus que jamais – et jamais plus par la suite – écrivit salement une sale série ; baroud d’honneur en forme de bras du même nom, rodéo définitif laissant tous les concurrents sur le carreau.

Ne prenons plus de gants. Disons-le salement : si la littérature virile est un concours de bites, alors c’est S.C.U.M. qu’a la plus grosse.

—

La variole rouge, David Rome

éditions Fleuve Noir / SCUM # 1, 1986

Le soleil ne se couche plus sur Tokyo, David Rome

éditions Fleuve Noir / SCUM # 2, 1987

Opération Satan, David Rome

éditions Fleuve Noir / SCUM # 3, 1987

Pour qui ricanent les hyènes, David Rome

éditions Fleuve Noir / SCUM # 4, 1987

Mourir à Palerme, David Rome

éditions Fleuve Noir / SCUM # 5, 1987

Dans le ventre de la bête, David Rome

éditions Fleuve Noir / SCUM # 6, 1988

—

La photo de Joël Houssin (1953-2022) est tirée de la revue Ere comprimée, n°32, février 1985.