(Ce billet fut précédemment publié sur l’ancien blog, le 20 avril 2012)

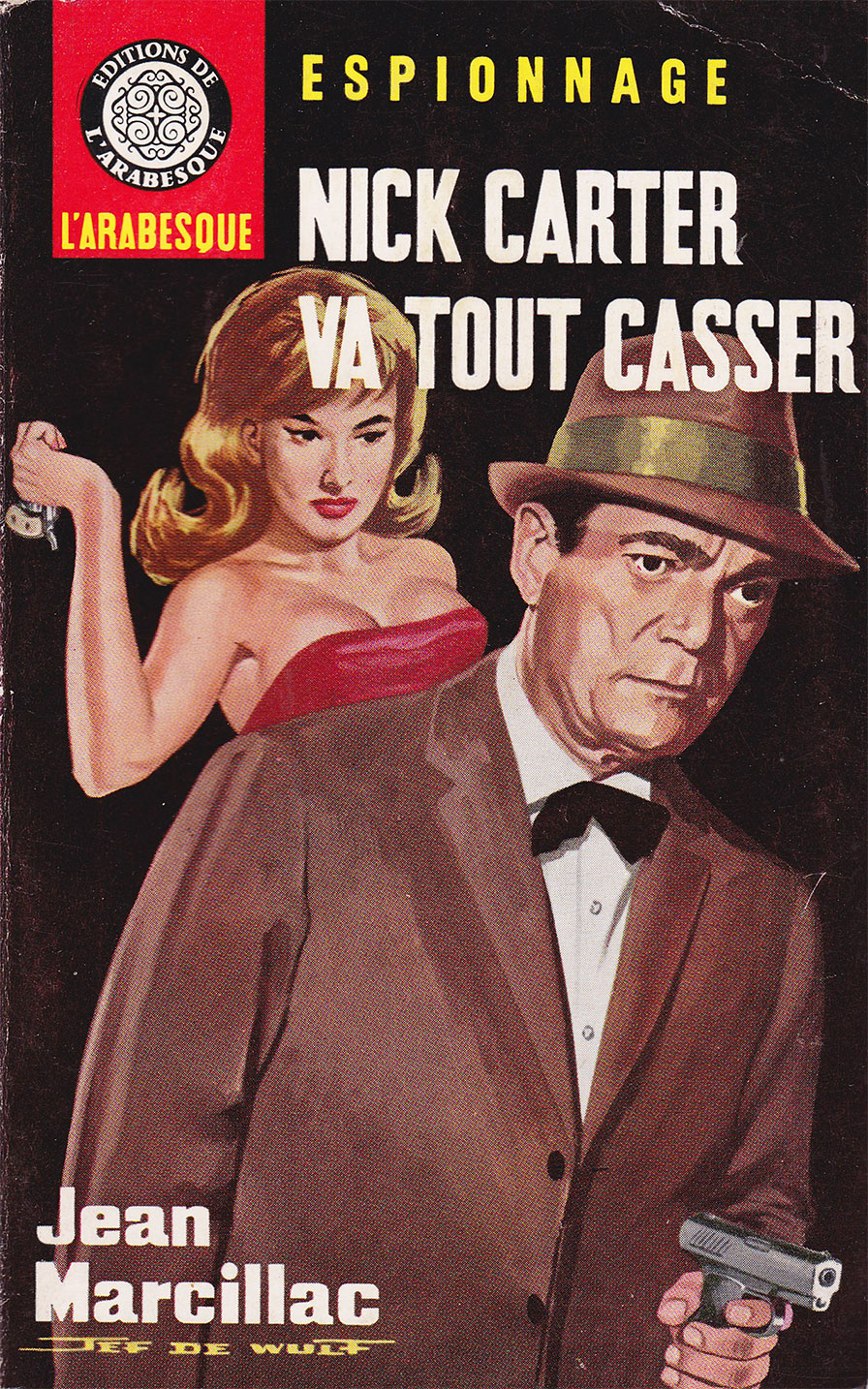

Importé une première fois par les éditions de Poche à la fin des sixties, ressorti quelques années plus tard par Elisa Press dans le bazar le plus total et sous le nom du Spectre, l’anti-héros italien Kriminal termina sa carrière francophone en 1977, sous la houlette fripouillarde du grand André Guerber.

En bon irresponsable éditorial spécialisé dans les chiures populaires à la godille et mors-moi-l’noeud, Guerber massacra les bandes, coupant dans le vif, sans scrupule (à l’image de l’apocope de Kriminal en Krimi) et saupoudrant le tout de dialogues argotiques à la vulgarité pas piquée des hannetons.

Grosse bousculade au portillon. Y’a du « marlou » et du « cavedu« , ça se « rebiffe » et ça « clamse« , le langage châtié passe à l’as – même les familles bourgeoises et les perdreaux ont le phylactère assaisonné au poivre de la langue verte.

Une petite vieille réclame des « coups de pompe dans le troufignard » de son gendre qui, avec sa bonne petite gueule d’ange noir à la Bastiani, déclame un peu plus loin à une nistonne en bikini : « J’vais te sabrer ! »

Pas de chance pour cézigue, la case suivante, un croque-en-patte l’envoie à la baille, bon pour s’astiquer le gai-luron seulabre.

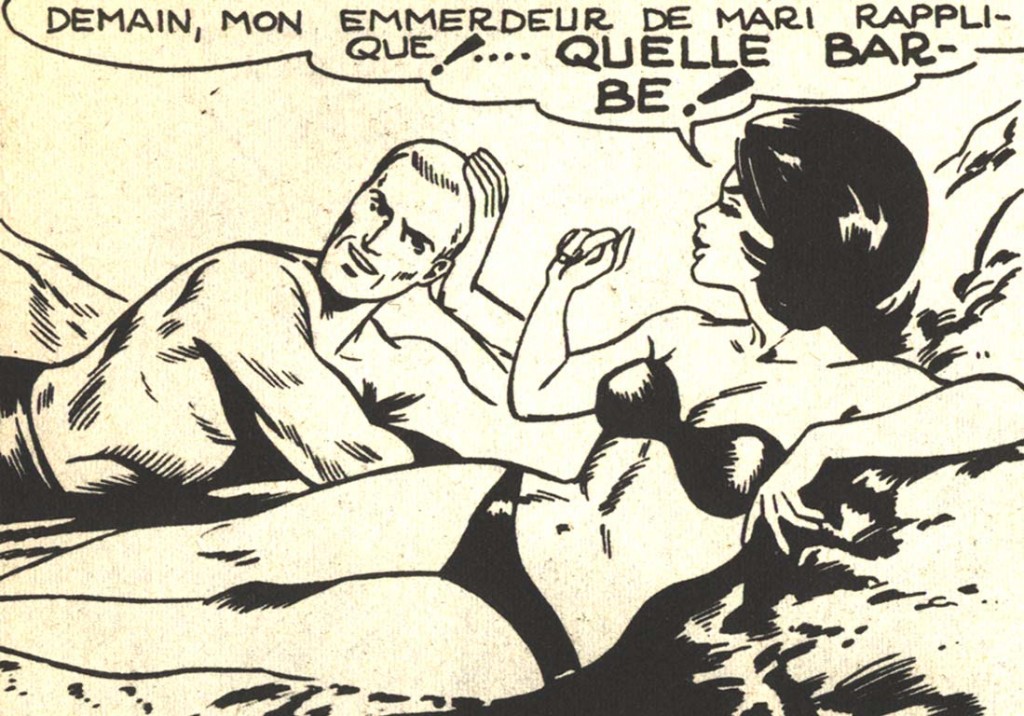

Mais le comble (du bonheur) est atteint en pages 62 & 63, lorsque Kriminal se relaxe sur la plage en compagnie d’une petite poule qu’a le goût des sensations fortes.

C’est beau, l’amour.