Il y a tout juste un an de cela, l’INA mettait en ligne un extrait vidéo daté de 1964 et dans lequel un jeune homme au visage poupin et à la diction précieuse disait tout le mal qu’il pensait du livre de poche, ce format bon-marché qui « fait lire beaucoup de gens qui n’avaient pas besoin de lire, qui n’avaient jamais ressenti le besoin de lire. »

Ce jeune homme, c’était Jean-Pierre Enard, pas encore journaliste, pas encore chercheur en gadget pour Pif, pas encore écrivain mais simple esthète de la chose écrite.

Avec force commentaires outrés, les réseaux dits sociaux partagèrent la vidéo sans qu’il fut possible de distinguer, dans toute cette masse indignée, des personnes ayant lu l’auteur en question.

Forcement, ç’eut été le cas, le bon peuple du Facebookistan – cette espèce de dictature abstraite et fort bruyante – se serait rendu à l’évidence ; que l’extrait, décontextualisé, n’était qu’une farce et qu’Enard, grand amateur de romans de gare, de chansonnettes, d’illustrés populaires, d’imagerie colorée, ne faisait qu’y jouer un rôle malicieusement snob.

Le bon peuple du Facebookistan, trop souvent victime de ces gros mots qui masquent les petites idées, ferait mieux de lire de vrais livres plutôt que de se repaître d’articles du gorafi et de vidéos virales.

Et pourquoi, justement, ne pas lire les livres de Jean-Pierre Enard ?

Lui qui affirmait qu’un bon écrivain est un écrivain mort en a désormais tous les attributs.

Décédé trop tôt, peu fréquenté, vaguement oublié mais toujours édité ou facilement trouvable.

On peut, par exemple, demander à son libraire de commander La Ligne de Coeur, son deuxième roman dont le style hussard et soigné drape l’itinéraire désabusé, parallèle et parisien de deux paumés s’essayant à la dérive pour une journée.

Bien que publié en 77 sous une couverture vert-pomme à la défunte enseigne du Sagittaire, le bouquin est toujours disponible à la commande. Son stock dort paisiblement sous des tonnes d’invendus de la maison Fasquelle, à deux pas du reste de la production d’Enard chez Grasset – Photo de classe (1979), Le voyage des comédiens (1981), Le métro aérien (1986).

Voila l’un des avantages d’entretenir de bons rapports avec son libraire. On peut l’emmerder en lui commandant des machins qui auraient dû être épuisés depuis belle lurette.

Maintenant, si vous préférez laisser l’exclusivité des vieilleries aux bouquinistes, aux Emmaüs, aux brocantes et aux puces (d’autant que Grasset, contrairement à Gallimard, abuse sur les tarifs de ses invendus…), sachez que Jean-Pierre Enard fait parfois l’actualité chez cette excellente maison d’édition bordelaise qu’est Finitude.

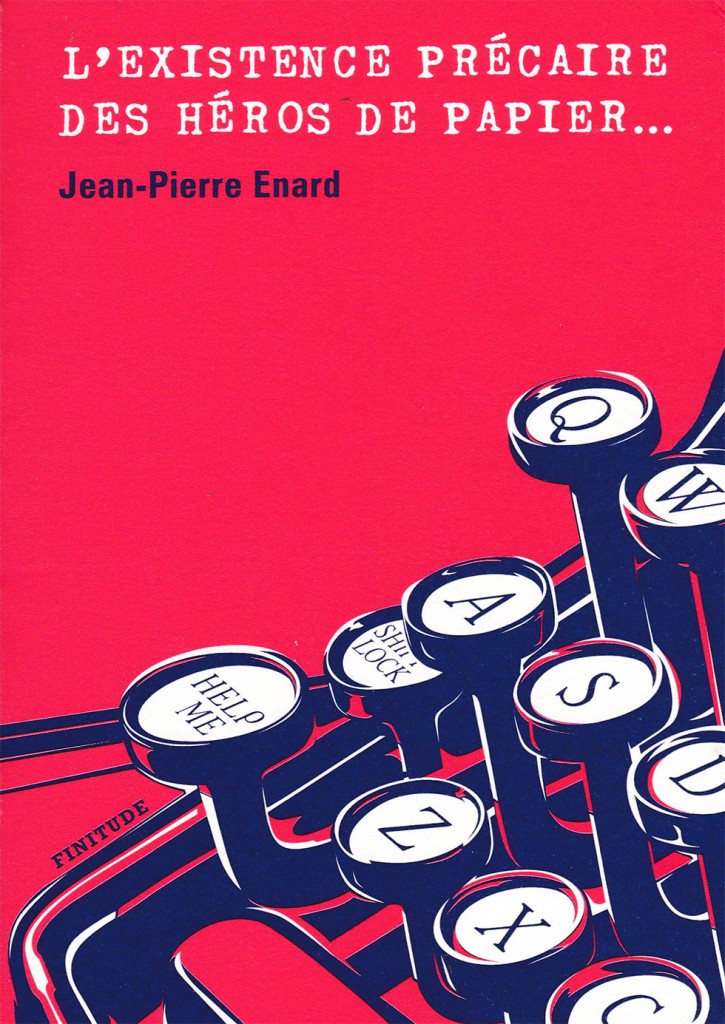

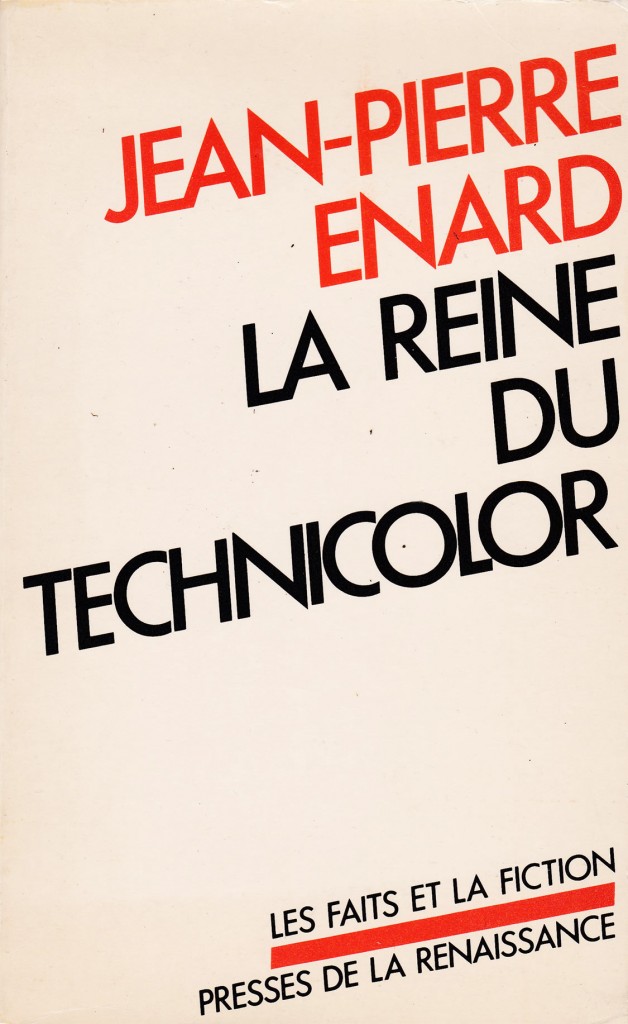

Furent ainsi publiés, au cours des dix dernières berges, son premier succès (Le dernier dimanche de Sartre), un recueil d’articles mordants (Un bon écrivain est un écrivain mort), une version très joliment illustrée de ses contes polissons (Contes à faire rougir les petits chaperons), un imparable hommage au roman noir (La reine du technicolor) et, dernier en date, une maline compilation de nouvelles au titre et à la couverture impeccables : L’existence précaire des héros de papier…

Celui-ci, entre l’intimisme nouvelle-nouvelle-vague, les envies d’un feuilletonisme débridé et les tentatives d’approches d’un néo-polar par la bande sensible, fait office de manifeste. Tout Enard (ou presque) s’y trouve en condensé : ces comédiennes de théâtre désenchantées, ces paumés au cœur lourd que la vie croque sans pitié, ces lycées baptisés Henri-Calet où l’on aurait aimé étudier et ces chambres d’hôtel qui rappellent celle où Albert Vidalie et Antoine Blondin se réfugiaient, dans Monsieur Jadis, pour cuver leur trop plein d’humanité.

Enard partage d’ailleurs avec les deux lascars précités cette même tendresse sans illusion qui vous fait voir la vie en rosse sans que ne s’efface un certain sourire, celui que l’on garde en soi, comme une cicatrice.

Me vient ainsi en tête ce passage dans La reine du Technicolor. Enard évoque un second rôle romantique et suicidaire ayant enfin résolu l’équation à son grave problème existentiel par une pendaison :

« Cet homme-là ne s’était jamais habitué à vivre. Tout lui était douleur ou passion. Nous, nous apprenons à soigner au jour le jour nos petites blessures et à éviter qu’elles n’empirent. Lui ne se guérissait de rien. Il aimait à jamais, comme dans les chansons. »

Comme dans les chansons, Enard n’évite pas la guimauve, tombe parfois dans les travers sentimentaux de la fiction blanche, l’espace d’un paragraphe ou deux, avant de se rattraper aux branches du doux-amer.

Mais comme dans les chansons, celles en 45 tours que l’on écoute jusqu’à en user les sillons, il y a dans la lecture de bouquins d’Enard cette sensation primordiale de rattraper une époque par la manche, une époque jetée par dessus bord au profit d’un avenir plus rentable et moins bancal, l’époque des images naïves dont se repaissent encore les désenchantés en veine d’espoir, l’époque des idéologies pas tout à fait trahies, où la vulgarité n’était pas encore triomphante, où les poupées médiatiques de sons et de maux n’avaient pas encore remporté la partie.

D’ailleurs, à propos d’un de ces émissaires de la « pub-philosophie » (genre Glucksmann, Levy ou Bruckner), Enard lance, dans Le métro aérien, cette pique youpitante : « Il avait été mao, jadis. Oh, bien moins qu’il ne s’en est vanté dans les interviews. Il n’était pas du genre à mourir devant un portail d’usine. Son action proletarienne se limitait aux cafés de la rue des Saints-Pères et de la rue Jacob. Il faut lui rendre justice : il a depuis changé d’opinion, pas de territoire. »

Le temps passe, cruel, mais la justesse du regard d’Enard continue de nous venger.