En 1955, Michel Cade écrit des romans policier depuis tout juste deux ans et ne s’est pas encore fait connaître du grand public sous le pseudonyme de Michel Lebrun.

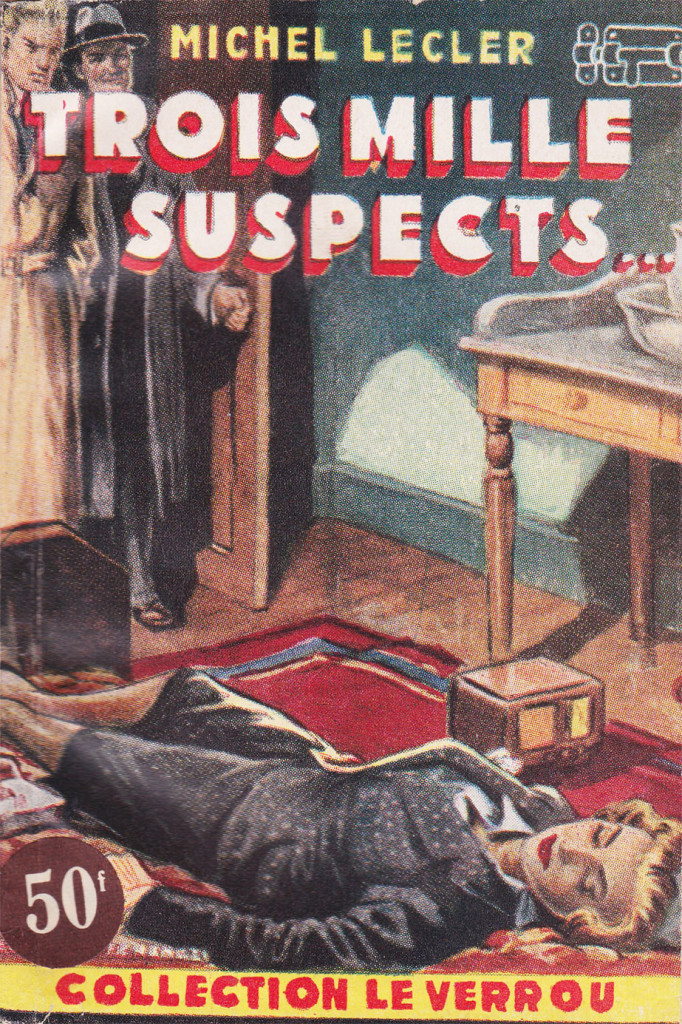

Dans les petites collections de poche tenues par des filous patentés, il oscille entre deux autres teintes : Michel Lenoir et Michel Lecler. Jusqu’alors, ce dernier alias n’est employé que pour les aventures de l’agent secret Frédéric-Antoine Gallan – Mission en enfer, Terreur à Tunis, Virus B29, des titres qui font froid dans le dos – mais comme aucune logique, durant les années 50, ne semble prévaloir à l’usage pseudonymique, on ne s’étonne guère de retrouver la signature de Michel Lecler en couverture de ce court roman d’enquête des éditions Ferenczi.

Ainsi que de coutume chez cet éditeur, le bouquin est un fascicule de 96 pages divisé en trois cahiers au papier rêche, soutenus par une pauvre agrafe et vendu de trois à quatre fois moins cher qu’un autre polar de la même période. Nous sommes ici bien en dessous du roman de consommation courante. C’est le vin clairet rallongé à l’eau.

De même, l’intrigue y est parfaitement rudimentaire. Le patron d’une revue de cinéma, par ailleurs organisateur d’un concours de beauté, est retrouvé mort dans son bureau. Trois balles en plein cœur et du poison plein les veines. L’assassin n’a pas lésiné sur les moyens et la police se gratte le crâne. Les suspects sont nombreux. Le héros, Freddie, un jeune journaliste qui végète au courrier du cœur, mène l’enquête, assisté par une jeune fille ambitieuse dont il est vaguement amoureux.

Pareillement à l’auteur, Freddie aime le jazz, joue au flipper pour se détendre après le turbin et habite rue Truffaut, dans le 17e arrondissement. J’imagine que, tout comme pour l’auteur, il s’agit de cet immeuble où logeait alors dans une chambre de bonne l’exilé républicain Valentin Gonzales, dit ‘El Campesino,’ et dont s’était inspiré Ernest Hemingway pour son roman Pour qui sonne le glas.

L’anecdotique est essentiel.

Et comme dans tant de polars français des années 50, l’anecdotique prend le pas sur l’intrigue. L’important réside dans la déambulation, et les tickets de métro se transforment facilement en indices déterminants.

L’assassin est descendu à la station Lamarck-Colaincourt. Lancé à ses trousses, Freddie s’octroie une pause chez un auverpin vendant vin et charbon. Un homme rentre et commande au comptoir « un sens unique ! »

« Freddie vit le patron lui servir sans hésiter un verre de vin rouge. Il se promit de noter l’expression pour la replacer plus tard au tabac de la rue Saint-Marc. »

Moi aussi, je note l’expression. Mais contrairement à Freddie, je ne suis pas certain d’être compris. C’est si loin, le mitan du XXe siècle. On ne roule plus en Packard ou en Sunbeam. On ne passe plus ses coups de fil dans l’arrière salle d’un bougnat. Les hebdomadaires de cinéma ne s’appellent plus Cinémonde ou Cinérevue, n’accueillent plus de courrier des cœurs, n’organisent plus aucun concours de starlettes.

Semblable à ceux que l’on pourrait saisir sur une photo jaunie, ces détails-là entraînent une certaine mélancolie ; l’impression d’avoir arpenté un monde mort et parfaitement vitrifié, une Pompéi de papier, un univers à l’image du temps : un univers à sens unique.

—

Trois mille suspects…, Michel Lecler

éditions Ferenczi / collection Le verrou # 114, 1955

—

Addendum : pour ceux qui douteraient de la véracité de ce terme du parler populaire, précisons qu’on retrouve « Sens unique » (défini comme « verre de vin rouge ») dans plusieurs dictionnaires d’argot des années 50 et 60 : « Langue verte et noirs desseins », « L’argot chez les vrais de vrais » (tous deux d’Auguste le Breton), « Dictionnaire de l’argot moderne (Géo Sandy et Marcel Carrère). Il est par contre absent du « Petit Simonin illustré par l’exemple. »